Михаил Шемякин органически не принимал навязанных правил в искусстве, искал художественной свободы и довольно быстро стал одним из самых видных авторов в неподцензурной среде. В 1971 году его вынудили покинуть СССР, началась его зарубежная карьера, которая сейчас может быть признана бесспорно успешной: его работы замечательно приняли во Франции и Америке, он был удостоен ряда престижных наград и почетных степеней, а выставки его работ регулярно проходят до сих пор. Его работы после распада СССР, в основном ассоциируются с Санкт-Петербургом: памятник жертвам политических репрессий напротив тюрьмы «Кресты» с фигурой Анны Ахматовой и наполовину скелетированными сфинксами, памятник Петру первому в Петропавлоской крепости, радикально отличный от «Медного всадника» и костюмы для балета «Щелкунчик» в Мариинском театре, по моделям которых Императорский фарфоровый завод сделал фигурки.

«Моя жизнь: до изгнания»: читаем фрагмент автобиографии художника Михаила Шемякина

Вступительное слово издателя, Елены Шубиной:

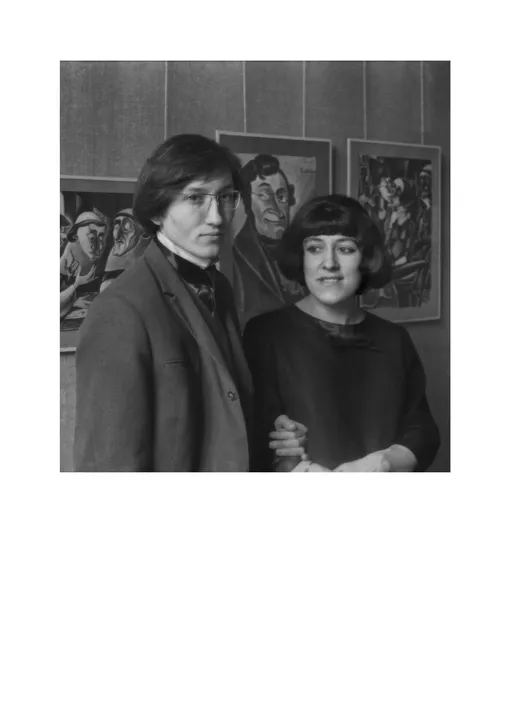

Детство художника прошло в Кёнигсберге (Калининграде) и небольших городах послевоенной Восточной Германии – его отец, полковник Шемякин, участник Гражданской и Отечественной, был там комендантом. В 1957 году семья Шемякиных вернулась в Ленинград, родной город матери, и Михаил поступил в СХШ, Среднюю художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Но в 1961 году был отчислен за «неправильное художественное мировоззрение» и даже определен в «Скворечник» — так тогда называли «Городскую психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова». Возможность учиться дальше была закрыта, и он устроился на должность рабочего-такелажника в Государственный Эрмитаж («Художники шли в такелажники, чтобы иметь доступ к бесплатному копированию картин»). Там же, в музее, прошла «Выставка художников-рабочих хозяйственной части Эрмитажа» Владимира Уфлянда, Михаила Шемякина и Олега Лягачева. Просуществовала она несколько дней и была со скандалом закрыта, а директор Эрмитажа профессор Артамонов лишился своей должности...

Аристократы метлы, ведра, лопаты и духа

Итак, разгадав суть эксперимента Случевского (Измаил Случевский – психиатр, учавствовавший в подавлении инакомыслия в СССР, один из тех, кто ассоциируется с понятием «карательная психиатрия», проводил эксперименты в том числе над Михаилом Шемякиным – прим. Правил жизни), я вскоре бесстрашно оперирую кистями, красками и карандашами, занимаясь пейзажной живописью и упражняя руку копированием гравюр Дюрера, Гольбейна и любимого Мартина Шонгауэра. Но после исключения из СХШ бесплатно копировать картины старых мастеров мне запрещено, а платное копирование стоило баснословных денег. Оставалась одна-единственная возможность — поступить в Эрмитаж на работу. Даже если ты работаешь дворником, то официально считаешься сотрудником музея и имеешь право на бесплатное копирование любой картины и в любое время. И я устраиваюсь в бригаду эрмитажных такелажников — тощих молодых парней, всем им до тридцати, все из нищей левой интеллигенции.

Художники шли в такелажники, чтобы иметь доступ к бесплатному копированию картин, поэты и писатели — чтоб не попасть под статью о тунеядстве, не загреметь за сто первый километр и не провести полтора года, копая картошку на колхозных полях. Да, в шестидесятые годы действовал закон о тунеядстве. Будний день тебя мог остановить милиционер, спросить, почему ты не на работе, проверить паспорт и трудовую книжку, и, если ты уже больше десяти дней не имеешь работы, сто первый тебе обеспечен. Поэтому левая интеллигентская братия днём работала сторожами, дворниками, санитарами, а ночами писала картины, сочиняла стихи и романы, философствовала и строила воздушные замки. Нам принадлежала ночь. По ночным улицам можно было безбоязненно ходить, не опасаясь милиционеров, любоваться ночным городом и, возвратившись в мастерские, заниматься творчеством. Мы умудрялись быть и «жаворонками», подымаясь утром на работу, и «совами», посвящая ночные часы творческим поискам.

Иногда я работаю на полставки, поэтому с утра такелажничаю, после часу дня, отдышавшись, стою за мольбертом в залах Эрмитажа, копируя работы старых мастеров, вечером беседую об искусстве с друзьями, ночью пишу картины. А на рассвете, вздремнув пару часов, мчусь через эрмитажные ворота в хозяйственную часть музея, чтобы успеть до прихода начальствующей над нами Ольги Николаевны Богдановой и её помощницы Фаины натянуть рабочий халат, подпоясав его верёвкой, и вместе с другими такелажниками ожидать распоряжений, кому и чем сегодня заняться. А заниматься приходилось многим. Необъятное пространство и неисчислимое хозяйство Эрмитажа обслуживала бригада из пятнадцати полуголодных юнцов. Четверо, включая меня, были художниками — Михаил Иванов, Олег Лягачёв и Владимир Овчинников; поэтов и писателей тоже было четверо — Владимир Уфлянд, Костя Кузьминский, Герман Сабуров и Паша Саутер; двое актёров — Миша Никитин и Валерий Кравченко; двое искусствоведов — литовец Коля Каспиравичус и бывший пограничник Андронов. Остальные к искусству отношения не имели, и «интеллектуалы хозчасти» с ними мало общались, хотя некоторые запомнились мне из-за странных фамилий — Рейх, Зайончек и Бирман.

Трудно даже перечислить, что входило в обязанности такелажников. В зимнее время нужно было успеть до открытия музея сгрести лопатами снег с тротуара, сколоть лёд с поребрика, наполнить водой жестяные бачки на батареях, чтобы поддерживать влажность воздуха и уберечь картины и мебель от растрескивания, перетащить тяжеленные дубовые шкафы из реставрационных мастерских в научные кабинеты, загрузить грузовик вёдрами с помоями из эрмитажной столовой, а после обеденного перерыва — разбирать музейные подвалы и вытряхивать пыль с ковров во внутренних дворах... Словом, чем только не приходилось заниматься бедным такелажникам! Фактически все хозяйственные работы этого громадного музея были взвалены на нашу бригаду. Спустя несколько десятилетий Ольга Николаевна Богданова скажет в своём интервью: «Боже мой, как же приходилось гонять бедных мальчишек! Не было ни техники, ни оборудования! Всё вручную! Мишка Шемякин был такой тощий — дунь, плюнь, и улетит!» И самое печальное: мы были не профессиональными работягами, а «интеллигентской дохлятиной», и это зачастую вело к увечьям, а иногда к трагическому концу.

Смерть парня, которому стальная полоса, на которую вешается тяжёлая картина, сорвавшись, насквозь пробила голову, случилась до моего прихода в бригаду такелажников. В мою бытность, к счастью, никого не убило, но порезов, падений, ушибов было предостаточно.

Бригадир

Как будто сошедший с картин Филонова, здоровенного роста мрачный мужик с лошадиной физиономией, кряжистой фигурой, как будто вырубленной топором, и глухим голосом, идущим, казалось, не из грудной клетки, а из глубины каменного колодца. Фамилия у него была подходящая — Ухин. Не то «эх, дубинушка, ухнем!», не то «филин ухает в бору». Таков был наш бригадир.

До разговоров с нами он не снисходил, и слышать от него можно было только команды. И под его команды «На "три" поднимаем! На "три" опускаем!», когда силёнок справиться у нас не хватало, мы калечили и себя, и музейные экспонаты, отбивая невзначай мраморные носы римских императоров, прорывая холст старинной картины, ломая инкрустированную мебель. Советское государство, экономя на наших нищенских зарплатах, теряло намного больше.

От уборки снега и «сколытьбы» льда в двадцатиградусные морозы при пронизывающем ветре, несущемся с обледеневшей Невы, да ещё в рабочих летних рукавицах (сверху лёгкий сатин, внизу брезент), кожа на руках начинала трескаться, кровоточить и гноиться. Когда я показал в поликлинике врачихе свои руки, она строго сказала: «Не будете лечить, может дойти до ампутации». Перепуганный, я мажу руки какой-то мазью, после забинтовываю. Теплее от бинтов не становится, но кожа перестаёт кровоточить. Ольга Николаевна, увидев мои забинтованные руки, решила на время освободить меня от уборки снега и отправила открывать ящики с прибывшим грузом.

При помощи фомки я принимаюсь вскрывать здоровенные деревянные ящики, забитые гвоздями и обтянутые стальными полосами. Просунув фомку между доской и стенкой ящика, наваливаюсь грудью на ломик, гвозди скрипят, доска начинает отходить от ящика, стальная полоса лопается, и мгновенно отскочившая доска бьёт меня в лоб... Свет меркнет в глазах. «Она меня убила, эта доска, и сейчас я умру без исповеди, без причастия! Хватит ли времени прочесть основную молитву?! "Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твоё..."» — проносится в голове, пока я валюсь на каменный пол...

Через несколько минут сознание и зрение возвращаются, из рассечённой на лбу кожи струится по лицу кровь, но я жив!

Электронное чудо...

Мраморные носы, уши, пальцы, нечаянно отбитые нами, были мелочью по сравнению с «угроблением» электронного чудо-аппарата, доставленного в Эрмитаж из далёкой Японии.

Утром вся наша бригада во главе с Ухиным в присутствии научных сотрудников из отдела холодного оружия вскрывает на эрмитажном дворе большущий деревянный ящик. Внутри находится какой-то странный металлический агрегат со множеством отверстий, в которых виднеются разного размера лампочки и разноцветные кнопки с японскими иероглифами под ними. «Этот аппарат мы ждали несколько лет, он позволяет определить, к какому веку относится холодное оружие, — дрожащим от волнения голосом сообщает нам один из сотрудников. — Его надо поднять на третий этаж к нам в отдел. Электроника очень хрупкая, будьте с ней очень и очень осторожны!» — заканчивает он свою речь. И ещё раз обойдя и с любовью оглядев дорогую их сердцу посылку, специалисты по саблям, мечам и кинжалам исчезают.

«Жрать, небось, попёрли, а нам пердячить эту хреновину аж на третий!» — злобно сипит Ухин, возясь с толстенной верёвкой, с помощью которой будем тащить по лестнице японское чудо, оказавшееся неимоверно тяжёлым. Тащим, обливаясь потом, спотыкаясь и делая перекур на площадке каждого этажа. «Раз, два, три — потянули! Раз, два, три — стоп!» — орёт красный от напряжения Ухин.

Каждый этаж даётся с трудом. Первый, второй... И наконец — последний участок лестницы. Ноги гудят от усталости, глаза заливает пот, мышцы рук напряжены до предела. «Раз, два, три! Потянули!» — хриплым голосом командует Ухин. И в этот момент у кого-то из нас верёвка выскальзывает из рук, и мы, не в силах удержать тяжёлый груз, разжимаем ладони, и металлическая махина несётся вниз по ступеням и с шумом врезается в стену лестничной площадки.

Наверное, не один авангардный композитор не смог бы сотворить музыкальное чудо, которое довелось мне услышать из покорёженного металлического ящика. В полной тишине из него полились волшебные звуки. Казалось, он набит был хрустальными колокольчиками, которые звенели и переливались на все лады и долго-долго не затихали...

Мы молчим, прекрасно понимая, что после такого удара аппарат навряд ли сможет что-то точно определять и анализировать. Ухин озадаченно чешет затылок, а затем, махнув рукой, командует: «Ладно, пацаны, айда в столовку и нам пожрать надо!» — и мы покидаем бедное японское чудо.

Бизнесмены с мусорных гор

Ольга Николаевна, наша начальница, была человеком правильным. В прошлом фронтовая связистка, член партии, она понимала что к чему и что почём в этой жизни и поэтому, любя нас и жалея, хотела вытравить из нас излишнюю, как ей казалось, интеллигентность и приучить к суровой действительности, сделать из хилых интеллигентишек настоящих мужиков, ну что-то вроде Ухина. И распаковывать картины, прибывшие из разных стран, посылались такелажники, не имеющие отношения к искусству, а «художничков» она отправляла на перевоспитание — убирать снег или вывозить мусор на городскую помойку.

Напялив на себя резиновые сапоги, вооружившись вилами, загружаем кузов грузовика помоями из эрмитажной столовой, строительным мусором и, кое-как пристроившись среди этого пованивающего добра, едем на городскую свалку, что в часе езды от Ленинграда.

Городская помойка походит на декорацию из какого-то немыслимого сюрреалистического фильма в духе раннего Бунюэля. По земле, усыпанной обрывками бумаги, газет, грязных тряпок и бутылочного стекла, снуют крысы, высятся горы прелого старья и гниющих пищевых отходов, и моему чувствительному носу приходится знакомиться с целой симфонией запахов, исходящих из помоечных недр.

Пасмурное серое утро. От преющего мусора идёт удушливый дымок, смешивающийся с утренним туманом, сквозь марево проступают неясные фигуры мужчин и женщин с большими корзинами за плечами и железными крючьями в руках. Они обходят мусорные кучи, время от времени резким движением выхватывают крюком какой-то предмет, не глядя подбрасывают его в воздух, и он точно приземляется в корзину. Всё происходит в полной тишине, прерываемой лишь истошными воплями дерущихся котов. «Крючники» молчаливы, сосредоточенны и, пожалуй, полны даже какой-то величавости; но вблизи обнаруживается, что лица и у мужиков, и у баб сизые, опухшие от пьянства. Это политурщики — вконец опустившиеся алкаши. Покупали по бедности пол-литровые бутылки с жидкостью синего цвета; на этикетке череп с перекрещенными костями и надпись, гласящая, что политура является спиртовым лаком с примесью смол и предназначена для работ с деревом. В политуру сыпали поваренную соль, и на дно бутылки белыми хлопьями медленно оседали ядовитые смолистые вещества, способные убить человека. Процедив синеватую жидкость через вату, алкаши получали относительно чистый спирт. Жили политурщики недолго, лицо приобретало какой-то синевато-сизый оттенок, за что их называли синюшниками.

Через несколько часов заканчиваем с эрмитажным мусором и помоями. И тут кто-то из нас замечает, что за день здесь можно насобирать немало бутылок и банок, сдать в приёмный пункт стеклотары и получить деньги, а что-то из найденного старья снести в утильсырьё и тоже заработать какую-то копейку. «Неплохой бизнес», — шутит Овчинников. С тех пор сборщиков мусора мы стали именовать бизнесменами.

Ненавистный Первомай

Вонь городской помойки, которая долго не выветривалась из рабочих халатов, многочасовая погрузка и разгрузка помоев и мусора тяжёлыми вилами казались игрушками по сравнению с работой, которая ложилась на плечи такелажников 1 Мая — в День международной солидарности трудящихся. В пять утра мы должны были принести из подвалов на Дворцовую площадь свёрнутые в рулон тридцатиметровые портреты коммунистических вождей и членов ЦК КПСС, размотать, прикрепить к углам верёвки и развесить портреты на здании Зимнего дворца до того, как с трибун начнутся пламенные речи партийных боссов из Смольного о торжестве ленинских идей и процветании трудового народа, а мимо двинутся, полыхая красными знамёнами, колонны демонстрантов.

Часть нашей бригады возится на крыше Зимнего дворца, подтягивая полотнище с каким-то капээсэсовским членом, и крепит верёвки, а часть, стоя на земле, растягивает полотно, чтобы избежать «морщин» на партийной роже. Ветер полощет тридцатиметровую холстину, превращает в парус, рвёт из рук верёвки ... С трудом пытаемся растянуть рвущуюся из рук ткань и прикрутить верёвки к железным штырям, вбитым в землю. Их много, этих членов КПСС, но к восьми утра мы успеваем «перевешать» весь Центральный комитет во главе с Лениным. Одежда на нас взмокла от пота, на стёртых ладонях водяные мозоли. Пора идти в хозчасть и там хоть чуть-чуть отдышаться...

Но не тут-то было. К нам бежит коротконогий партийный уродец, выскочивший из подъехавшей чёрной правительственной машины, и истошным голосом вопит: «Вы что натворили?! Вы кого повесили?! Немедленно снять!» — «Кого приказано было повесить, того и повесили», — мрачно говорит наш бригадир, с ненавистью глядя на красную от волнения морду коротышки. «Дак ведь вы повесили Шепилова! Того самого, примкнувшего! Из Центрального комитета выведенного! Немедленно заменить Шепилова на нового члена КПСС!» — топая ногами, визжит партиец. «Снять-то мы снимем, а вот заменить не получится, других портретов в подвале нет... Ну разве что портрет товарища Сталина, правда, он с дыркой. А что касается портрета, то они все вроде как на одно лицо», — басит бригадир. «Ну-ну! Только без антисоветчины!» — злобно шипит коротыш и грозит «антисоветчику» пальцем.

Делать нечего, врага народа надо унести в подвал, и мы, чертыхаясь и проклиная выведенных и невыведенных партийных членов, принимаемся за работу.

Снимать — не вешать! Верхние верёвки развязаны, и Шепилов летит вниз. Сматываем полотно в рулон. Тащим в подвал, где враг народа будет пылиться в углу вместе с товарищем Сталиным, и наконец добираемся до эрмитажной столовки. За одним из столиков сидит расстроенная Ольга Николаевна — видно, ей тоже досталось на орехи за «примкнувшего Шепилова».

Меню столовки самое простое: картофельное пюре, картофельные и мясные котлеты, макароны по-флотски, кисель и чай. А нам разносолов и не надо, усталые, голодные, трескаем что есть. Я обхожусь только картофельными котлетами: начитавшись Бернарда Шоу, решил стать вегетарианцем, и теперь постоянно слышу уговоры Ольги Николаевны отведать чего-нибудь мясного. Я бы, может, и отведал... но Бернард Шоу! Хотя не знаю, стал бы великий Шоу вегетарианцем, если бы ему приходилось, как нам, столько голодать.

<...>

Настроение после еды поднимается, но его быстро портит проходящая мимо Ольга Николаевна: «Мальчики, завтра утром у Эрмитажа всё привести в порядок!» Да, опять предстоит денёк не из приятных...

Праздник трудового народа — это днём колонны демонстрантов , орущих «Ура!», машущих алыми флагами и несущих портреты тех же самых членов КПСС, Ленина, Карла Маркса и Энгельса и, разумеется, десятки портретов дорогого Никиты Сергеевича.

Через несколько часов наоравшиеся до хрипоты партийные чинуши покинут трибуны и отправятся на торжественные банкеты, демонстранты побросают в подворотнях флаги и портреты и поспешат в свои коммуналки, где их ожидает праздничный стол с непременным салатом оливье с кусочками докторской колбасы, заправленным несвежим майонезом, с винегретом, селёдкой и с бутылками портвейна «Три семёрки», кагора и водки «Столичная»....

А вечером трудовой народ, объевшийся и изрядно окосевший, опять повалит на Дворцовую площадь, где начнутся праздничные гулянья. Кто-то поёт военные песни, окружив играющего аккордеониста, кто-то пляшет под гармошку либо просто бродит, пошатываясь, глупо улыбаясь или пытаясь затеять драку. А кто-то тянет с приятелями из горла спиртное пойло, не обращая внимания на злобно протестующих жён...

К утру поддерживаемые матерящимися, но заботливыми жёнушками, начнут блевать, склонившись над серебряными урнами-плевательницами. Вокруг Эрмитажа таких урн расставлено немало, и рано утром мы должны погрузить эти заблёванные урны в кузов грузовика, отвезти на хозяйственный двор, сгрузить и выплеснуть зловонное содержимое в помойные бочки, а затем смыть водой из шланга и отвезти урны на прежнее место. <...>

Тайны и дары Эрмитажа

Но всё это — вонючий мусор, мороз и ледяной ветер, тяжести, что приходилось тащить на себе по музейным ступеням, — всё это я готов был терпеть, ибо годы, проведённые в стенах, дворах и подвалах Эрмитажа ввели меня в неповторимый мир «метафизической всеобъёмности», духовно и творчески обогатив.

Понятие метафизической всеобъёмности включало в себя всё: стены, увешанные полотнами великих мастеров, от их картин лились нескончаемые потоки цветовых откровений; мраморные статуи, очаровывающие взор формами и линиями; приглушённые цвета старинных гобеленов; многоцветное стекло готических витражей; деревянные фигуры христианских мучеников; шедевры гротескного рисунка на итальянской майолике; уникальные ювелирные изделия из золота, серебра и слоновой кости... Расписные потолки, военные знамёна над головами закованных в металл рыцарей, сидящих на неподвижных конях... Изумляющая мастерством и пропорциями мебель различных времён, эпох и народов, стоящая на искусно собранном «разнодеревчатом» паркете... И симфония благородных запахов старины, дерева, тканей, древнего лака полотен, паркетного воска... И каждый зал — а их бесчисленное множество — обладал своим особым ароматом. Я мог, закрыв глаза, определить, в каком зале нахожусь. Зал малых голландцев имел один запах, зал с большими полотнами Рубенса — другой, зал с громадными полотнами итальянцев — третий. Древнегреческий, египетский, рыцарский — все они имели свои запахи, иногда едва уловимые. И свет, утренний свет... Мне не раз посчастливилось наблюдать, как первые солнечные лучи скользят по огрубевшей босой пятке блудного сына, запечатлённого Рембрандтом, по обнажённому животу рембрандтовской «Данаи»... А ты сидишь в полном одиночестве в кресле смотрительницы и созерцаешь это чудо... Они бесценны, эти минуты тишины и созерцания, это истинно небесные дары.

Это всё вместе и было для меня метафизической объёмностью, завораживающей и облагораживающей душу, оставившей в ней неизгладимый свет и оказавшей огромное влияние на моё творчество.