Литературный номер «Правил жизни»: рассказ Артема Серебрякова «Темное начало»

артем

серебряков

темное начало

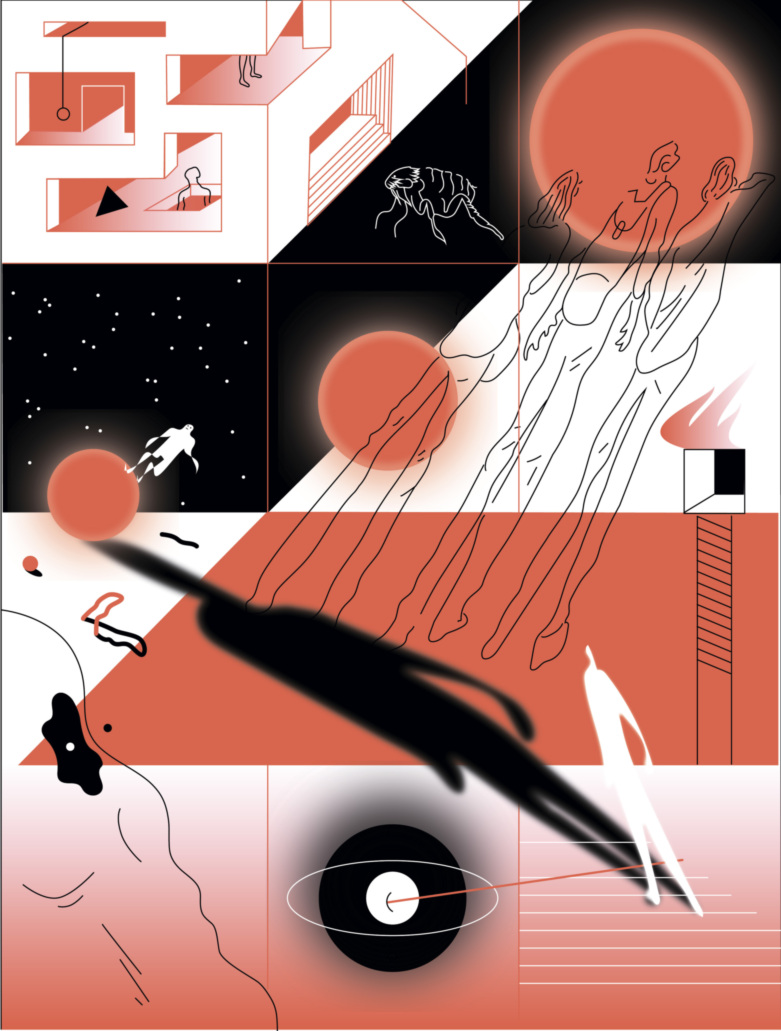

Лауреат премии «ФИКШН35», окончил философский факультет СПбГУ, в настоящее время — аспирант Центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Санкт-Петербурге, изучает философскую антропологию и социально-политическую философию. Возможно, это определяет авангардный характер прозы писателя, заметный как в большой, так и в малой форме. Для Серебрякова важно не просто рассказать историю, но сделать это именно тем языком, который для нее нужен, найти единственно точные слова, единственно точный синтаксис, даже если их нужно вынуть из архива или синтезировать из воздуха, огня и земли. Его сборник рассказов «Чужой язык» впечатляюще продемонстрировал авторские возможности, а роман «Фистула» о запретной любви молодого человека к родной сестре, где Серебряков свободно сочетает саспенс в духе Генри Джеймса и киберпанк, показал, к каким удивительным результатам его подход может привести: у читателей появилась книга, обнажающая парадоксы мироощущения современного человека.

Аудиоверсию рассказа можно прослушать в «ЛитРес: Подписке»

Активируйте промокод PRAVILAMAG и получите первый месяц ЛитРес: Подписки со скидкой 50% за 199 рублей.

иллюстратор Люба Березина

Антону Мирону Инне

Я последний, и это последний день. Я устал, устали и все остальные. Но скоро все оставленное позади действительно останется позади, и после множества шагов нам остаются лишь немногочисленные шаги, и видится нашим больным глазам, что вот уже появляется невидное впереди. И мы идем. Мы шли. Мы идем.

Каждый из нас выдержал многолетний путь. Нас ведут с собой, ведут за собой — двое, Первый и Вторая. Когда я присоединился к идущим, Первый уже был Первым, а Вторая была Второй. Если прежде них и шагал кто-то еще, они никогда об этом не упоминали, но и своим положением не кичились, а только принимали его как свой долг и свой крест. Никого не уговаривали присоединиться, но никому и не отказывали, если готов был бросить прежнюю сломанную жизнь и ступить на общую дорогу.

Первый и Вторая, начинаю я счет, но сами они всегда действовали как одно: и когда вели нас вперед, и когда обращались к нам с речью, и когда обращались с речью к другим, встретившимся на нашем пути, — пускай в последнем случае Вторая лишь стояла рядом с Первым, обменивалась с ним взглядами, давая понять, что разделяет его речь, даже не выпуская на волю собственный летучий голос. Первый говорил перед чужаками, потому что знал языки, целую россыпь. На какую бы безумную землю мы не ступили, в каких призрачных городах и озаренных руинах не остановились на ночлег, Первому удавалось найти слова для их несчастных жильцов и стянуть эти слова плотной грамматической нитью. Первый говорил:

«Мы придем туда, где на свет упадет Эребово покрывало».

И даже те, кто полагали нас безумцами, понимали, что к нашему безумию следует отнестись всерьез и со всем почтением. Вот почему Первый был именно Первым — он знал языки. Вторая же была именно Второй, ибо знала предел языкам.

Чемодан Первого был набит не только книгами языков, но и старыми потемневшими картами, и за сосредоточенным чтением ландшафтных паутин он проводил свое недвижимое время. И если Первый объявлял нам, что его разуму необходимы долгие часы блужданий, ни у кого не возникало возражений, что наша стоянка продлится лишний день. Однако все мы понимали: любое решение Первый принимал, только узнав, что и с какой стороны света услышала Вторая. И пока Первый погружался в свои карты, Вторая погружалась в жизнь и заботы идущих, дожидавшихся возобновления шага. К кому-то она лишь прикасалась взором, другим дарила несколько бодрящих или расслабляющих слов, а с иными могла провести хоть час, выслушивая тревоги, выясняя содержание снов, успокаивая в нежном объятии. Я никогда не видел ее злобы — только заботу и скорбь, а еще — сосредоточенную уверенность, когда она передавала нам услышанное ночами (мы условились называть их ночами). До нее одной со всей ясностью доносился темный напев, остальным же было лишь смутно знакомо его настроение. Вторая говорила:

«Никта напевает смертным колыбель, только никто не слышит».

И потому Вторая пела нам сама — не эту непередаваемую колыбель, но откуда-то из прежнего неосвещенного мира извлеченные людские песни, в которых тянулись дороги, устремлялись кони, лодки прибивались к берегам, терялись путники, погибали спутники, и где-то плакали, тосковали покинутые любимые. И когда мы пытались спастись во сне от жестокого света, завязав глаза черной тканью, через которую он все равно проникал и жалил наши очи, голос Второй воспарял над нами, и защищал от мира, и дарил умиротворение. И когда переход наш оказывался слишком долог, а шаг становился тяжел и неровен, Вторая вновь запевала, и небесная легкость отворачивала мысль от плоти.

И мы шли. Мы идем. Мы шли. Порой я думал: нам удалось пройти столько, сколько удалось пройти, едва ли не потому, что она поет. Сегодня ночью я отчего-то решил признаться ей в своей догадке, но Вторая лишь улыбнулась, поцеловала меня в исцарапанный солнцами лоб и отправилась к своему спальному месту. Вскоре она запела.

по диким степям забайкалья

где золото роют в горах

бродяга судьбу проклиная

тащился с сумой на плечах

Со стороны могло показаться, что все остальные, если вести счет с Третьего, — лишь безропотные послушники, смиренные, ведомые и не ведающие свободного выбора; но нельзя предположить ничего столь же далекого от истины. Каждый идущий знал наверняка и неоднократно имел возможность удостовериться, что всякий шаг был выражением единичной воли и любое усилие сопровождалось самостоятельным решением. Третий, седовласый, похожий на старую хищную птицу, любил напоминать об этом во время вечерних разговоров (мы условились называть их вечерними). Он усаживался на складной стул, казавшийся слишком хрупким для такого грузного тела, закуривал трубку и принимался рассуждать о том, что все в мире, сама его материя, находится в нескончаемом движении. И если возможность временной остановки и отдохновения не была чужда жизни, то остановка окончательная — принятие поражения и уход с дороги — ничем не отличалась от добровольного рабства или тюремного заключения. Чуткий к чужим страданиям, непременно внимательный к своим спутникам, Третий всегда выбирал для своей речи подходящий момент, и она звучала вдохновляюще, как глоток воздуха. Третий говорил:

«Многое в мире еще не завершено».

И для нас это значило, что кроме бессердечия света возможно что-то еще — иная жизнь, иная эпоха, пускай сейчас от нее не видно и тени; что кроме страдания в мире возможно примирение с миром. Я, однако, позволял себе извлекать из его слов собственные смыслы, знание о которых никому не мог доверить, даже заслуженно всеми любимой Второй. Для меня доказательством вечной незавершенности стала переменчивость моей нумерации, моего безжалостного счета, которую я обнаружил вскоре после присоединения к идущим: ведь даже и Третий стал Третьим только на моих глазах, он не всегда был так близок к началу; ну а я — о, какой огромный путь проделал я! Не совместный изнурительный путь, хоть им я тоже гордился, но символический путь, путь в наших рядах, путь признания. Как и всякий новобранец, я начинал последним, но остался таковым лишь на короткий срок — за моей спиной возникали все новые и новые фигуры; однако с годами они начали исчезать, и процессия впереди тоже стремительно редела, и вот я снова оказался последним, и теперь до меня последнего доносилась печальная песнь.

идет он густою тайгою

где пташки одни лишь поют

котел его сбоку тревожит

сухие коты ноги бьют

Я умел думать о моих спутниках расчетливо, как о номерах, и оттого ничье присутствие не вызывало у меня тревоги или опасений — не считая Четвертого. За все эти годы я заговорил с ним всего несколько раз — а будь моя воля, избежал бы и этих пересечений. В прежней жизни Четвертый служил смерти, извлекая на свет темное естество человеческих тел, а теперь руководил сношениями своего господина с идущими, сообщал о его намеках и требованиях, запечатленных на больных телах. Жалкий возраст и везение позволяли мне не привлекать внимания Четвертого, но год назад я все-таки оказался в его худых холодных руках, под выжидательным его присмотром, когда потерял правый глаз. В то время одно из солнц разгорелось со страшной силой, а я по темной своей причине не желал отводить от него взгляда, несмотря на ежедневные предупредительные просьбы, с которыми по совету Четвертого Вторая обращалась к нам по утрам (мы условились называть их утрами). Я сбился со счета, перестал различать лица, свет дня порождал чудовищ, и всюду меня преследовали Гемеровы химеры; фигуры спутников растекались акварелью, распадались на блестящие осколки, накладывались друг на друга, как лепестки. Несмотря не непрестанную боль в очах, я держал свой недуг в секрете, желая узнать, не удастся ли сжечь их насовсем и не окажется ли слепота моим благословением. И вот я погрузился во тьму — но не ту всеобщую тьму, что мы ищем, а только свою лживую и ничтожную личную тьму, — однако боль не притуплялась, причина не забывалась; я просто превратился в неловкое страдающее животное, и меня быстро раскусили и отвели к Четвертому. Четвертый говорил:

«Лучше не родиться, чем ослепнуть».

Оказалось, что левый глаз еще не зацвел, и Четвертый приготовил тягучую мазь и причудливый отвар; я не в силах был ему сопротивляться. День за днем вместо снов и вместо яви видел я, как жуткие белые кони проносятся мимо меня, пока наконец ко мне не вернулась половина былого взгляда, а на месте правого глаза не распустился фиолетовый бутон. Отныне я избегаю не только Четвертого, но и собственных отражений, и мне иногда кажется, что свет воцарился лишь для того, чтобы меня пристыдить. Но пение Второй прогоняет и эту позорную мысль.

на нем рубашонка худая

со множеством разных заплат

шапчонка на нем арестанта

и серый тюремный халат

Пятая плачет на груди у Шестой, но на следующий день они шагают все так же синхронно. Мной они посчитаны не по старшинству — все потому, что неразличимость их движений не возникла из ниоткуда, для этого потребовались горе и опривычивание. Ведь когда я ступил с ними на одну дорогу, Пятая была еще своевольным медноволосым подростком и предпочитала шагать впереди остальных. Но каждая смерть делала ее смирней и взрослей, и теперь она была уже двойницей Шестой — женой, не имевшей мужа, и матерью, не имевшей детей. Так наступило время, когда не только шаг, но и речь их больше не обладала строгой принадлежностью. Пятая говорила:

«Придет день, когда этот день закатится прочь».

Шестая говорила:

«Придет день, когда ночь нащупает обратную дорогу».

А может, наоборот. Я не люблю разделять их и вести разговор только с одной — прямо-таки ощущаю, что они в такие моменты страдают от рассечения, хотя и та и другая стараются не подавать виду. Раньше я мог предположить, что у Пятой вызываю девчоночье любопытство, а у Шестой поэтому пренебрежительное неодобрение, но теперь, кажется, оба чувства испарились, и я нахожу в их обществе только заразительную тоску. Впрочем, обычно мне хватает ума не рассыпаться в сострадании (а ведь я способен, способен на него!) и вовремя удалиться, сославшись на подступающий сон.

бежал из тюрьмы темной ночью

в тюрьме он за правду страдал

идти дальше нет больше мочи

пред ним расстилался байкал

Противоположность кровному унисону — шарабашнический союз Седьмого и Девятого, намеренно шагающих невпопад, следящих друг за другом, дабы не совпасть ненароком. Нет, я не ошибся при счете — эти двое идут не рядом, а через одну, а порой запутываются и нарушают весь ряд в невзаимной погоне, но год от года они остаются пусть неправильной, искривленной, почти что ложной, однако же парой. Отдельные, но предполагающие друг друга — я нашел их такими уже при первом знакомстве. В прежней жизни они, с их собственных слов, были чинарями — но внятного объяснения, что же их занятие предполагало, я так и не смог от этих двоих добиться. Седьмой сразу показался мне похожим на статую, и, помню, меня смутило, что у него, как если бы это свидетельствовало о его намеренно временном присутствии на этом свете, не было совершенно никаких личных вещей, кроме колоды карт; Девятый же был похож на ребенка-переростка, и в саквояже у него хранился всякий хлам, включая целую коллекцию игрушечных музыкальных инструментов — от ксилофона до флейты. Между ними все время разворачивалось какое-нибудь бессмысленное препирательство: например, они могли, перекрикивая один другого, спорить о том, способна ли блоха перепрыгнуть через дом, или скоро ли мы приметим воробья на холму. Часто они, напротив, замолкали на целый день, но и молчали словно демонстративно, как бы продолжая в уме свою многолетнюю тяжбу, суть которой больше никто и не пытался уяснить. Я редко вслушивался в их перепалки, разве что со скуки. Седьмой говорил:

«Мы где? Мы кости?»

Девятый говорил:

«Мы уже совсем не те».

Когда идущих было много, некоторых эта бестолковая болтовня раздражала, так что даже Первому приходилось отвлекаться от книг и карт, выслушивать недовольных и втолковывать им, что на общей дороге неудобных не бросают. Но теперь, когда от нас осталась чертова дюжина и мы вместе преодолели под слепящими солнцами просторы былых империй, перешли пересохшее море, выбрались из горящего леса и все-таки не предали своей цели — теперь речь Седьмого и речь Девятого слились с речным ревом и пыльным ветряным воем и так же, как их шум, обрамляют наш шаг. Временами я ловлю себя на мысли, что их безразличие к самому состоянию мира, их замкнутость на сцеплениях неподходящих слов — такая же попытка удержать себя от отчаяния, как непоколебимая надежда Третьего, или как мой безнадежный и ненадежный счет, или как песнь Второй.

бродяга к байкалу подходит

рыбацкую лодку берет

и грустную песню заводит

про родину что-то поет

Прежде между Седьмым и Девятым было несколько фигур, но осталась одна только Восьмая, и их псевдопарное существо теперь тем очевидней, поскольку она всегда была такой незаметной, такой уединенной в себе, что не я один порой подолгу забывал о ее существовании. Если для Пятой и Шестой печаль была судьбой, то для Восьмой – болезнью. Свет для нее лишь высвечивал невозможность жизни, с которой всякий идущий пытался совладать, так что мы с Восьмой находили между собой какую-то не подлежащую обсуждению близость – и то, что мы никому не доверяли своих последних секретов, как будто служило подтверждением этой близости. Голос ее был тихим, и в печальной монотонности ее речи пряталась тайная страсть, и с другими она говорила так же, как частенько говорила и сама с собой. Если Третий надеялся на наступление ночи, а Пятая и Шестая верили в наступление ночи, то Восьмая истово любила все никак не наступающую ночь – и оказаться по ту сторону ночи она жаждала так, как самоубийцы жаждут смерти. Восьмая говорила:

«Только слова. Слова детства. Слова смерти. Слова ночи. Слова тел».

И я понимал ее, я не спрашивал объяснений, не нарушал напев ее речи своими ненужными уточнениями и добавлениями. Долгие годы, когда я оказывался рядом с Восьмой, всякий раз немного удивляясь, что мы все еще движемся по одному пути, говорила в основном она. Разве что в этот последний год, когда в моей глазнице пророс цветок, она иногда подступала ко мне и выражала готовность выслушать, прекрасно зная, что я не скажу ей и половины правды. Восьмая рассматривала мое изуродованное лицо и терпеливо молчала, а я вел монолог вокруг да около, пока до нас не доносился голос Второй.

оставил жену молодую

оставил я малых детей

теперь я иду наудачу

не знаю увижусь ли с ней

И мы шли. Мы идем. Мы шли. И чем ближе был последний день, тем чаще я гадал, каким по счету его встречу, – то есть пытался угадать, кто умрет следующим. Ведь те, кто мог бы сойти с дороги от немощи духа, вернуться к жизни на свету вместо того, чтобы идти против света, давно уже сделали это, для оставшихся такой шаг был непредставим. И хотя мне была очевидна пленительная тяга к смерти, которой страдает Восьмая, я все-таки ожидал, что в холодные руки Четвертого попадет Десятый и позволит мне продвинуться в наших рядах. Он был стар, даже старше Третьего, но дело тут скорее в том, что к нынешнему моменту жизнь для него утратила то единственное основание, без которого он с трудом вообще мог определить ее как жизнь. Десятый работал школьным учителем, он нашел в лепке детских умов свое призвание и был, как я полагаю, в этом искусстве исключительным художником. Он сам признавался мне, что присоединился к идущим по несчастливой случайности – свет выжег сады, которыми славился его городок, и семьи бежали от разорения, школы позакрывались одна за другой. Десятый готовился сойти с места, чтобы найти новых детей и спасти их от ожесточения в мире, где жестокость теперь вспыхивала повсюду, – и в этот момент мимо умирающего городка проходила процессия. И хотя цель идущих смущала его, среди них были дети (даже у Первого и Второй было дитя, но об этом у нас не принято вспоминать), и он, настоящий учитель, не мог отвернуться от их красивых любознательных лиц. Десятый говорил:

«Нежным растениям нельзя расти по своей воле. Мы привязываем их к колышку, помогаем набраться сил, обрабатываем землю и поливаем, чтоб они не засохли и не зачахли».

Он привык думать о себе как о садовнике, следящем за тем, чтобы его любимые растеньица получали достаточно света, и никак не мог смириться, что люди вокруг отказались верить в свет как в безусловное благо. Меня забавляла речь Десятого, его просветительская натура, и я позволял себе издевательские шутки в его адрес – он принимал их спокойно, даже снисходительно, ведь именно ему на протяжении нашего пути выпало больше всего моментов счастья. Однако с тех пор как по разным причинам среди нас не осталось детей, и как Пятая повзрослела и познала неумолимость смерти, и как год назад произошло то, что произошло, Десятый утратил свою невозмутимость, и я решил выплюнуть неуместные шутки. Все зажженные солнца он теперь проклинает – ведь подлинный источник света должен не опалять и уничтожать молодые растения, а постепенно, незаметно согревать их, заставляя расти и укрепляться. Но главное, что невозможность служить детству сжигает его самого, и шаг его стал хромым, ковыляющим, нездоровым.

бродяга байкал переехал

навстречу родимая мать

ах здравствуй ах здравствуй мамаша

здоров ли отец хочу знать

Иной раз, когда дорога выдается особенно трудная и ухабистая, к Десятому подходит Одиннадцатый и помогает шагать, позволяя опереться на плечо. Это удивительный человек, полный энергии, живого интереса и мечтательности. Меня всегда поражала разносторонность его знаний: какую бы точку Первый ни выбирал на своих картах в качестве нашей ближайшей цели, Одиннадцатый обнаруживал в своей памяти факты и легенды об этом месте; знаток мистических учений, он через них научился интерпретировать события и сны так убедительно, чтоб никто не решался с ним спорить (жаль, то, что он сказал мне, когда я очнулся с цветком в глазнице, никак не выходит забыть); с ним возможно вести разговор и об условиях познания, и о природе красоты, и о должном устройстве мира, и о судьбе простой невыгоревшей травинки. Когда какой-нибудь встречный признавался нам, что считает наше паломничество заведомо обреченным, Одиннадцатый веселел – мнимая неосуществимость задуманного приходилась ему по нраву, он даже подбадривал нас тем, что менее сложные задачи вовсе не стоят наших ценных усилий. Одиннадцатый говорил:

«Знающий ищет. Познавший – находит. Нашедший изумляется легкости овладения. Овладевший поет песнь радости».

Когда я познакомился с ним, он вел дневник, где пытался в подробностях изложить историю мира, достигшего абсолютной распространенности света, устранившего не только мрак, но даже и тень, а также объяснить, почему вечный день оказался страшнее и разрушительней, чем любое темное время истории. Одиннадцатый позволял читать эти записи любому; он вообще – в противоположность мне и Восьмой – не признает секретов и тайн, ибо тайнами, объяснял он, полон мир, и наша задача – не друг друга обманывать, а совместными усилиями раскрывать мировые тайники. И еще он пишет картины, за эти годы его рука оставила сотни рисунков – от детальных отпечатков нашего опыта до странных, небывалых образов, пришедших к нему из видений и долгих снов. Одиннадцатый, казалось, единственный никогда не жаловался, что свет мешает уснуть, и его трубный храп зачастую слышался еще до того, как Вторая заканчивала петь.

отец твой давно уж в могиле

сырою землею зарыт

а брат твой далеко в сибири

давно кандалами гремит

Мой счет скоро подойдет к концу, до этого остается одно лишь препятствие, неизменно самое сложное, роковое. Двенадцатая – впереди меня; я ступаю за ней и телом, и мыслью. И пока я Тринадцатый, она всегда остается Двенадцатой; и когда я был Двадцать Первым, она была Двадцатой; и даже когда я вступил в ряды идущих в качестве Пятьдесят Четвертого, она находилась прямо передо мной – Пятьдесят Третья. Ибо именно ради нее я и бросился с остальными на поиск тьмы; и все прежнее, на что я решался и что выбирал, было решено и выбрано ради нее одной. Мы были знакомы с детства, еще до того, как все осветилось, и уже мальчишкой я разглядел в ней нечто такое, о чем можно спеть, но нельзя сказать, – и я продолжаю видеть это сейчас, видеть оставшимся глазом, направленным на ее усталую спину. Я знаю, что она по-настоящему ценила меня и наши дружеские беседы, и о своем плане присоединиться к идущим Двенадцатая рассказала первому мне, а не своим родным – и на следующий же день, когда процессия покинула нашу деревню, я нагнал ее, чтобы оставаться у возлюбленной за спиной, оставаться на расстоянии, достаточном для прикосновения или даже для поцелуя. Да, она меня всегда ценила – но до сих пор не любит, несмотря на мою верность, поддержку и доброту. Я пытался быть лучшим, что есть в ее жизни, пытался стать для нее божеством, мечтой, идеалом; изучал ее желания и перевоплощался, чтобы она обнаружила мое соответствие с ними; расставлял свои слова так, чтобы спрятанное за ними невыразимое показалось в расщелинах пауз и было усмотрено ею. Но все мои обманные слова, мои двусмысленные речи не достигали ее сердца. Она думала не обо мне, но о тьме и ее дарах. Двенадцатая говорила:

«Увидеть звезды, только лишь еще раз увидеть звезды. Мне ведь нужно так мало. Теперь мне не нужно почти ничего, разве только увидеть звезды».

Даже эти невинные фразы сбивают меня со счета, они разоблачают мой счет. Год назад Двенадцатая говорила иначе – мечтала показать звезды, а не увидеть. Год назад ей было нужно больше – но наступило теперь. Я прикасаюсь к лицу, к фиолетовым лепесткам. Год назад – останавливается время; и идущие останавливаются на ночлег. То была многодневная остановка; город, в котором мы оказались, слыл тем редким местом, где жизнь под непреходящим светом почти во всем напоминала прежнюю, затененную. Сюда стекались скитальцы, их объявляли гражданами Республики Под Множеством Солнц. Нам всем также было предложено остаться – некоторые согласились, и так-то я вновь, как в самом начале, стал последним в ряду, а еще – стал Тринадцатым, коим до этого никогда не был. Мы пробыли в Республике неделю, пользовались ее гостеприимством, пополняли запасы, выменивали одежду, а чаще получали ее в подарок. Впервые я так долго почти не видел Двенадцатую, а когда мы собрались, они была удивительно улыбчивой и смешливой, и долго еще не сходило с нее какое-то блаженное настроение. Но затем она, наоборот, стала скрытной и все больше времени проводила в компании Пятой и Шестой или за долгими беседами со Второй. Я как будто лишился ее дружеского доверия – и оказался не способен догадаться о причине этой перемены до тех пор, пока не обнаружил, что всем остальным она уже известна.

Наша общая цель словно отошла для всех на второй план – мы продолжали идти, но в действительности пребывали не в движении, а в ожидании: Четвертый с непривычной деловитостью руководил подготовкой к прибытию новой жизни, Седьмой и Девятый принялись выдумывать детские песенки, Десятый плакал, не веря своему счастью. И только я был способен увидеть будущее отчетливо, без лживых напластований: передо мной возникала новая фигура, встающая рядом с Двенадцатой, растущая рядом с ней, отделяющая меня от нее. Я понял, что мой счет обречен, что смещения моего положения, происходившие за счет человеческой слабости, оказались этой же слабостью опровергнуты. Тяжкими усилиями я добивался того, чтобы стать Тринадцатым, а теперь должен был принять оскорбительное принижение – да еще и на фоне всеобщей радости! Я не знал, как мне быть, не видел никакого выхода, кроме осуществления какой-то своей кошмарной идеи. Вот почему, когда одно из солнц вспыхнуло так, что на него нельзя было смотреть без боли, я нашел в этом надежду на освобождение от своего мучительного счета, поддался соблазнительному самообману. Я ухватился за этот шанс, принял страдание с готовностью, но все пошло не по плану, и вот меня раскрыли, и бросили в руки Четвертому, и он спас мне половину зрения, и после той ночи, когда жуткие белые кони ускакали прочь и распахнулся фиолетовый бутон, я проснулся и обнаружил, что Двенадцатая спит неподалеку от меня – все ее одеяло было в крови, а того, кто хотел отнять у меня мое место, более не существовало. Вместе с этой утратой Двенадцатая перестала быть способной на дружбу, на долгие разговоры, на то, чтобы желать чего-то кроме единственного взгляда на звезды. Так для всех идущих наступило теперь.

пойдем же пойдем мой сыночек

пойдем же в курень наш родной

жена там по мужу скучает

и плачут детишки гурьбой

И мы идем. Мы шли. Мы идем. Затихает песнь, и речь моя возвращается к темному своему началу. Я последний, и это последний день. Первый объявил, что мы достигли предела карт. Вторая призналась, что колыбельная Никты оглушает ее. Мы идем, но замираем после нескольких шагов, и снова идем, и вновь замираем. Трепет охватывает каждого из нас, ибо нечто невидное появляется впереди. Но пока все смотрят вперед, я блуждаю своим изувеченным взором по фигурам, которые так и не успел преодолеть. Я смотрю на Первого и мечтаю вырвать ему язык. Смотрю на Вторую и хочу перерезать ей горло. Смотрю на Третьего и умоляю, чтоб у него остановилось сердце. Смотрю на Четвертого, и мысль о том, как выкалываю ему глаза, сама приходит на ум. Смотрю на Пятую и Шестую и желаю им воссоединиться с семьей. Смотрю на Седьмого и Девятого и пророчу им бессмысленную гибель. Смотрю на Восьмую и ненавижу ее за то, что она так и не соблазнилась смертью. Смотрю на Десятого в надежде, что он еще успеет околеть от старости. Смотрю на Одиннадцатого и воображаю, как он сгорает и превращается в неразгадываемый символ на стене разрушенного храма. Смотрю на Двенадцатую и прощаю ее, прощаю предательство и нелюбовь, а взамен прошу лишь о том, чтобы она скончалась еще тогда, при порождении. Высвободившиеся из песенного плена темные мысли окутывают меня, просвечивают сквозь меня, но спутники не смотрят в мою сторону, они не ведают этих мыслей, не ведают, что я и среди них всегда оставался один. Даже не один, а ноль – ничтожество, пустота, начало.

Нечто невидное поднимается впереди, растет из-за горизонта. Тьма, откровение непроглядной ночи, наступает на нас, и я уже не могу отвести от нее взгляда. Смертное ухо начинает различать божественную колыбель. Огромная детская фигура движется нам навстречу, неловко, как в первый раз обретши шаг. Ребячье лицо темноты разевает рот и проглатывает одно из солнц. Ручка тянется вверх, хватает другое и сжимает в гигантском кулачке, трясет, как погремушкой, и слышится хруст. Тьма топает, пританцовывая. Вновь открывает рот – и со всех сторон раздается ошеломительный детский смех. Громче всех песен, звонче грома, он сотрясает землю, и та уходит из-под ног. Тьма хохочет без остановки, с новой и новой силой. И весь свет исчезает под этот смех.