А написанное сбывалось.

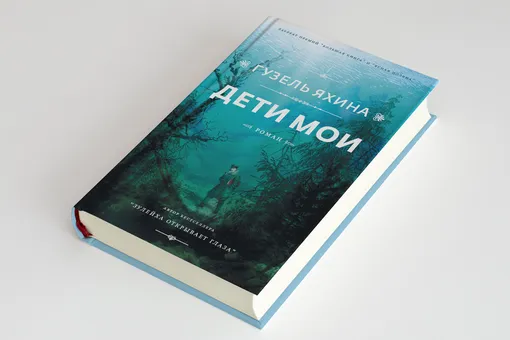

«Дети мои»: отрывок из нового романа Гузель Яхиной

Бах заподозрил это весной двадцать шестого, когда принес в сельсовет «Историю барабанщика» — сотую сказку, созданную для Гофмана. Незамысловатый учет вел сам, ногтем выцарапывая названия на бревенчатых стенах в комнате Клары — там, где еще оставалось место. Можно было считать и на бумаге — благо ее в последнее время хватало, — но своей рукою вписывать строки в дневник любимой женщины было гораздо трогательнее. И потому бревна под потолком, до которых когда-то не дотянулась хрупкая Клара, теперь были покрыты бледными надписями: «Три пряхи», «Семеро братьев», «Двенадцать охотников», «Каменные звери», «Девушка-безручка», «Ржавый человек», «Живая вода», «Стеклянная рыба», «Свиное сердце»...

Сто сказок. Сто ночных жизней Баха. Сто сюжетов, превращенных лихим карандашом Гофмана в историю борьбы трудового народа с угнетателями, вредителями и прочими классовыми врагами. Сто публикаций в «Wolga Kurier» за подписью селькора Гобаха — скромного труженика пера, таинственного героя фольклорного фронта Немецкой республики.

Бах давно понял, какие именно сказки ждет от него Гофман. Истории религиозного характера — про Деву Марию, апостолов и святых — были под строгим запретом; сюжеты мистического свойства — о колдунах, ведуньях, магических предметах, единорогах и мертвых рыцарях — также особым спросом не пользовались; а вот рассказы о простых людях — ткачах, сапожниках, рыбаках, крестьянах, старых и молодых солдатах — нужны были всегда. Удивительным образом требовались и ведьмы, и черти, и лесовики с бесенятами, великаны всех пород и размеров, людоеды с разбойниками: высокую магию Гофман не жаловал, а вот «представителей народных верований» — вполне. «Все твои волшебники с кристаллами да чародеи с жезлами — это все бывшие герои, поверь мне, — объяснял он Баху. — Вот пусть про них бывшие люди и читают: гимназисточки с офицеришками да дамочки интеллигентские. А народ поймет — про себя да про тех, кого он в амбаре или в лесу соседнем встретить боится». Участие в сказках представителей правящего класса — королей, баронов, ландграфов — тоже приветствовалось, так как обеспечивало любой истории идеологически правильный конец. Желанны были и звериные истории — про трусливых овец, трудолюбивых пчел, беспечных жаворонков, — но подобные сюжеты Бах писал неохотно: воображать себя зайцем или тюленем не умел.

— Барабанщик — это прекрасно! — бормотал Гофман в то утро, сидя на подоконнике и пробегая глазами принесенную Бахом историю.

В последнее время в состоянии возбуждения он уже не метался по избе, научившись обуздывать переполнявшую его энергию. Лицо его, прежде юное и по-девически гладкое, стало по-женски округлым, и оттого возникающие при разговоре морщины смотрелись уже не так устрашающе.

— Символ пробуждения ото сна, призыва к борьбе — не отдельной личности, но больших масс... — Гофман держал исписанные листки у самых глаз и мелко покачивал головой в такт собственным мыслям, словно склевывая невидимым клювом слова и буквы. — Так почему этот символ у тебя ерундой занимается? Почему болтается по Стекля ным горам и Железным лесам в поисках невесты, черт его дери, а не бьется за счастье для своих односельчан? А, Бах? Что тебе стоило озадачить его не любовным интересом, а общественным? И пустить в те же приключения не героем-любовником с барабаном на груди, а сознательным борцом? Мелкобуржуазно это как-то все у тебя получается, по-мещански. Опять полночи переделывать...

За два года соавторства — переписывания за Бахом его длинных многословных текстов — Гофман понемногу перестал бояться карандаша. Почерк его хотя и не стал образцовым, но приобрел некоторую беглость, а слог — определенную гладкость. Иногда Бах про себя называл Гофмана своим последним учеником. А как еще назвать человека, год за годом усердно копирующего твои мысли, фразы, обороты и даже пунктуацию?

— Упрямый ты, Бах, как осел из твоей же собственной сказки. Ведь все давно понимаешь, как надо. А пишешь все равно по-своему. Саботируешь...

Конечно, Бах понимал. Он внимательно читал рубрику «Наш новый фольклор» в каждом пятничном выпуске «WolgaKurier» — и видел, что именно и как именно правит в его текстах Гофман. Редактура эта была так простодушна, что сделать ее мог бы любой ученик с «ослиного» ряда шульгауза. Не для того Бах просиживал ночи, чтобы повторять, из истории в историю, счастливые финалы, где бывшего землевладельца (монарха, графа, хозяйничающего в стране великана) свергала толпа разъяренных крестьян, а наивные заблудшие бедняки (башмачники, шахтеры, лесничие) возвращались в лоно праведного труда. Бах желал жить своими историями, а стряпать финалы неплохо получалось и у Гофмана.

— Ладно, не до того сейчас. Разберусь с твоим барабанщиком. — Гофман выудил из кармана мятый клочок бумаги и нацарапал на нем пару строк. — Выписываю тебе два арбуза. За готовую сказку дал бы пяток, а за полуфабрикат — и двух много будет.

С недавних пор он расплачивался за полученные сказки не натуральным продуктом, а расписками: в конце месяца Бах обменивал их на дыни и огурцы, картофель и свеклу, выращенные на общественных полях. Председатель сельсовета Дитрих поинтересовался было, за какие заслуги получает продукцион бывший шульмейстер. «За помощь на пропагандистском фронте», — строго пояснил Гофман. С тех пор к вопросу более не возвращались.

На улице затрещало что-то, громко и дробно, словно кто-то сыпал в жестяное ведро мелкие камни или сухой горох. Барабан? Бах наклонился к окну, пытаясь рассмотреть, что там происходит, но разросшаяся в палисаднике сирень закрывала улицу.

— Знаешь, Бах, а мне порой кажется — умеешь ты говорить. — Гофман по-кошачьи мягко спрыгнул с подоконника. — Только не хочешь. Со мной — не хочешь. А как вернешься в свою берлогу — раскрываешь губешки и давай болтать с домашними: бу-бу-бу-бу... Так, Бах? Может, мне в гости к тебе наведаться, на правый берег? Там и наболтаемся всласть?

Бах попытался было забрать расписку, но Гофман не отпускал — так и стояли оба, упершись друг в друга грудью и вцепившись пальцами в маленький бумажный квадрат.

— А может, живешь ты вовсе и не на том берегу, а где-нибудь на дне Волги, вместе с рыбами? Может, и сам ты рыба? Оборачиваешься раз в неделю человеком, а остальное время лежишь на дне, плавниками поводишь да над нами посмеиваешься? Может, и тело твое вовсе и не волосами покрыто, а чешуей? А на спине вместо лопаток — жабры? — Гофман оттянул пальцем ворот Баховой тужурки, словно надеялся увидеть под ней чешуйчатую кожу. — Хотел бы я знать: зачем ты приходишь? Зачем вот уж два года сказки мне носишь? Не из-за огурцов же колхозных, право слово. — Дыхание Гофмана — совсем близко, обдувает щеку горячим и влажным. — Нет, здесь — что-то иное. Неужели черти внутри покоя не дают? Сам-то — знаешь?

Бах знал. Анче давно уже обходилась без молока, и он мог бы не носить свои сочинения Гофману, а складывать их в комод или в глубины сундука. Но каждый раз, наблюдая за гнадентальцами, толпившимися на рыночной площади у пятничного номера «Wolga Kurier», Бах чувствовал неодолимое волнение, словно там, на дереве, висел не пахнущий свежей типографской краской листок, а он сам — голый, в дурацком бумажном колпаке. Подходил ближе, прислушивался к разговорам — горло пересыхало, щеки теплели, а пальцы рук, наоборот, холодели и теряли чувствительность. «Ну что там?» — обычно спрашивал кто-нибудь нетерпеливо. «Сегодня — про архитектора и утонувший замок», — отвечали из глубины толпы, от самых карагачей. «Так читай, не тяни!» — торопили снаружи. И незнакомый голос читал — медленно, чуть спотыкаясь на сложных оборотах и тщательно выговаривая многосоставные слова — Бахову сказку, едва тронутую к концу пером Гофмана. Толпа замолкала. Бах слушал — и ощущал, как внимают его словам люди; как мужчины, женщины и дети — бывшие его ученики и родители его учеников — замирают, обращаясь в слух, а лица их застывают в неподвижности. Когда последние предложения бывали прочитаны, люди еще какое-то время стояли молча. «Дал Бог кому-то талант», — шептала какая- нибудь женщина. Затем расходились — по-прежнему не говоря ни слова, так и не взглянув на прочие газетные статьи и заголовки. Уходил и Бах — с пылающими щеками и мокрым затылком, боясь поднять глаза. Впрочем, внимания на бывшего шульмейстера уже давно никто не обращал... За этими минутами тишины Бах и ходил в Гнаденталь.

— Ладно, Шиллер кудлатый, держи, — Гофман отпустил наконец расписку. — Некогда мне тут с тобой разговоры вести. В Покровск еду, за кинопередвижкой — чтобы всех полевых тружеников кинематографом снабдить. Так-то!

А барабан все трещал за окном — где-то совсем рядом. Не просто трещал — «стрекотал задорно, словно призывая всех и каждого проснуться и распахнуть глаза навстречу восходящему солнцу» — в точности как было описано в листках, которые торчали сейчас у Гофмана из-за пазухи. Бах сунул в карман расписку и не прощаясь вышел из сельсовета.

Барабанщика уже не застал — веселая дробь звучала на соседней улице. Бах поспешил на удалявшийся звук — через рыночную площадь, мимо украшенной красными стягами кирхи, мимо вновь открывшихся керосиновой и свечной лавок, мимо наново побеленных домов с разноцветными наличниками, — стрекот барабана вел за собой, постепенно стихая и растворяясь в воздухе, куда-то на боковую улицу, затем в проулки, все дальше и дальше... Скоро Бах стоял на границе колхозных полей и озирался растерянно: вокруг никого не было, еле слышная трескотня неслась со всех сторон — не барабанная дробь, а цвирканье кузнечиков. Таинственный барабанщик не то исчез за горизонтом, не то прекратил игру. Совпадение это — услышать звук барабана именно в тот день, когда была написана «История барабанщика», — показалось забавным. Бах постоял немного, любуясь зазеленевшими нивами (в этом году в Гнадентале вспахали и засеяли все окрестные поля, до последнего), и направился обратно к Волге.

А навстречу ему по изъезженной телегами дороге двигалась колонна: маленькие тракторы, с огненно-красными зубчатыми колесами, деловито тарахтели — волокли куда-то большие бревна. Вероятно, это были те самые механические малыши, о которых писал «Wolga Kurier», — первые советские тракторы, разработанные и выпущенные в Немецкой республике. Бах шагнул на кромку поля и подождал, пока колонна проедет мимо. Стоял, любуясь точными и сильными движениями трактористов, оседлавших железных лошадок, пока не заметил на угловатых боках каждой машины черные буквы — «Карлик». Сказка, которую Бах принес Гофману на прошлой неделе, имела то же название.

***

С этого дня они и стали происходить — совпадения. Невероятные, необъяснимые. Совпадения, рассказать о которых он не мог, а если бы мог, то вряд ли осмелился бы, опасаясь обвинений в безумии. Совпадения столь очевидные, что и отрицать их существование он тоже не смел.

Бах писал сказку про двенадцать охотников, обернувшихся юными девами, — и скоро встречал в полях косарей, на первый взгляд казавшихся обычными работниками; подходил ближе — по легкости движений и изящности сложения видел отчетливо, что мужские бумазейные блузы и суконные штаны прикрывают округлые женские тела, и тел этих — ровным счетом двенадцать. «Что, шульмейстер, подсобить нам пришли? — весело кричала ему одна из колхозниц, посверкивая улыбкой из-под козырька кепки. — Или рука ваша только указку с линейкой держать умеет?»

Писал сказку про водяного кузнеца, кующего плуги и подковы, стоя по пояс в воде, — и через пару дней в Гнаденталь возвращалась из многолетних скитаний семья кузнеца Бенца, которого давно уже считали пропавшим где-нибудь в зарослях американских прерий или джунглях Амазонки. Причем прибыли Бенцы не пешком по степи, как прочие возвращенцы, а по воде, на попутной барке.

Писал про двух больших осетров, ежегодно приплывающих в гости к двум отшельникам, — и в крылёны местных рыбаков неожиданно заходили рыбы неслыханных размеров: головы их были размером с лошадиные, а пластины чешуи — с детскую ладонь.

Писал про гномов, кующих золото аккурат под хлебными полями, так что часть того золота брызжет из-под земли и оборачивается пшеницей и рожью, — и колосья на гнадентальских нивах золотились щедро, как никогда, обещая невиданный доселе хлебород. Бах задумал было проверить, не завелись ли в гнадентальских полях настоящие гномы, и для того приехал однажды на левый берег ночью, с лопатой и фонарем, но был прогнан бдительным пионерским патрулем, что охранял урожай от воров и вредителей.

Нет, поначалу он и сам отказывался верить. Не мог его карандаш — короткий, с обгрызенным в ночных бдениях кончиком — обладать столь могущественной силой. Конечно, Бах и раньше замечал, что гнадентальская жизнь частично возродилась: веселее глянули отремонтированные и тщательно выбеленные дома; ухоженные поля и огороды зазеленели, как и прежде, а лица жителей — округлились и зарумянились (даже увядшие было округлости Арбузной Эми налились упругой силой, суля неплохой урожай бахчевых). Колония вновь наполнилась песнями (пусть нынче было среди них и много новых, революционных) и веселыми детскими криками (пусть теперь дети восклицали не «Эге-гей, киргизы идут!», а «Будь готов!» и «Да здравствует!..»); стада коз и овечьи отары вновь побежали по степи (пусть и звались они уже колхозными), заревели верблюдицы и заржали кобылицы (уже не во дворах колонистов, а в загонах звероферм), забили крыльями гуси и утки в общественных птицехозяйствах. Недаром весь прошлый год наезжали в Гнаденталь заграничные гости — делегации рабочих, учителей и коммунистических активистов из Германии — восхищаться успехами цветущей колонии; недаром хлынули в Немецкую республику потоки рейхсдойчей — ремесленники и крестьяне, фабричные рабочие и шахтеры, инженеры и даже актеры ехали в молодую и сильную Советскую Россию из Старого Света, чтобы обосноваться здесь и обрести новую родину; так что и год тот, тысяча девятьсот двадцать пятый, Бах назвал про себя — Годом Гостей. Однако приписать все эти изменения воздействию собственного куцего грифеля Бах не осмеливался. Теперь же, наблюдая за происходящим вокруг, в смятении задавался вопросом: неужели все это — дело его рук? Результат бессонных ночей у свечной лампы?

Решив проверить безумную догадку, отправился на сельский сход (который теперь было принято называть колхозным собранием) — посмотреть разом на всех односельчан, послушать их разговоры: а что сами гнадентальцы думают о новой жизни?

Первым, кого Бах увидел, был таинственный барабанщик, ускользнувший недавно от его взгляда. Он стоял у подножия трибуны, был юн и тонок телом, высок и прям; на груди его трепыхался алый галстук (позже Бах узнал, что дети с такими галстуками зовутся пионеры); палочки в длинных руках барабанщика мелькали быстро и оттого почти растворялись в воздухе, а выбиваемая ими дробь была так трепетна, что походила на стон. Под эту дробь слетались к нему другие пионеры, еще более юные, еще более тонкие; ровным полукругом они окружали трибуну, на которой стояли растроганные выступающие. И было тех пионеров ровным счетом семь, как в недавней Баховой сказке про семерых ушедших из отчего дома братьев.

Сначала наградили почетными грамотами кустарную артель, состоящую из трех старых прях: одна имела нижнюю губу размером с подошву, свисавшую до подбородка от постоянного смачивания слюной кудели; вторая — ступню широкую, как каравай, от стучания по прялочной педали; третья — палец толстый, как зрелая морковина, от сучения ниток. Выглядели славные советские труженицы в точности, как описывал Бах в одной своей сказке.

Далее заслушали доклад активиста из Покровска, за пару лет сделавшего стремительную карьеру от простого портного до зам главы парткома (и в мелком пронырливом мужичонке Бах тотчас узнал Сметливого Портняжку из другой своей сказки).

Под конец подвергли суровой общественной критике нерадивого работника птицефермы, по чьей милости колхоз потерял несколько гусей; выступающие так и ругали простофилю в лицо — Глупым Гансом.

Сомнений быть не могло: написанное — сбывалось. Начертанное карандашом Баха на дрянной волокнистой бумаге — происходило в Гнадентале. Иногда напрямую воплощаясь в реальность, иногда лишь мимолетно отражаясь в ней — но происходило непременно, неминуемо. И жизнь предъявляла новые тому доказательства.

Стоило Баху сочинить легенду о волшебных вишнях, охраняемых заклинанием от червей и сухоты, — и вишневые деревья в гнадентальских садах ломились от обилия и тяжести ягод, а каждая ягода была размером с доброе яблоко.

Стоило написать про бобовый росток, доросший до неба, — и огороды в Гнадентале распирало от внезапного буйства зелени: турецкий горох и персидский огурец, кунжут, репа, сурепица и лен, чечевица, подсолнух и картофельная ботва — все выстреливало из земли с поразительной мощью, грозя не то достигнуть размера деревьев, а не то и правда упереться в облака.

Стоило рассказать о найденном бедняками разбойничьем кладе драгоценных камней — и бахчи вздувались от обилия плодов: гигантские изумрудные тела арбузов разбухали, лопаясь на жаре и предъявляя свое рубиновое нутро; громоздившиеся одна поверх другой дыни блистали на солнце ослепительно, напоминая одновременно и огромные топазы, и слитки необработанного золота...

Этот удивительный год, тысяча девятьсот двадцать шестой, можно было назвать только Годом Небывалого Урожая — и никак иначе. Именно так Бах его и назвал.

О, что это был за год! Рожала земля — щедро, невиданно. Рожали овцы и кобылицы, коровы и козы. Рожали женщины. Трещала яичная скорлупа, выпуская в мир цыплят и утят без счета. Со звоном лопалось на пашнях зерно, выпуская на свет зеленые колосья. Молоко набухало в сосках — человечьих, верблюжьих, свиных — и бежало на землю, удобряя ее. Земля вскипала ростками и питала матерей, вновь наполняя их груди и вымени жирным молоком.

Это белое молоко струилось в сепараторы, превращаясь в горы сливочного масла и сметанные реки. Белые овечьи отары текли по лугам на колхозные бойни — стать мясом и шерстью. Белые куры, гуси, индюки текли нескончаемым потоком по дворам птицеферм. Сияли белым халаты ясельных нянечек и медицинских сестер, улыбки звероводов и трактористов, агрономов и доярок, улыбки всех колонистов. А натруженные руки их — сотни и сотни рук — взмахивали косами и серпами, рубили лопатами и топорами, взмывали вверх, голосуя на собраниях: да! да! да! И шуршал колосящимися нивами ветер: да! И звенели по упругой траве дожди: да! И соглашаясь, вторила Волга — каждым ударом волны о берег: да! да! да!..

Никто — ни говорливый Гофман, ни дебелый Дитрих, ни прочие селяне — никто не знал об истинных причинах этого плодородия. И никто не знал, чего стоило Баху это жаркое лето. Едва осознав, что написанные им строки могут воздействовать на реальную жизнь, он стал писать с небывалой пылкостью, иногда — по две сказки за ночь. Выискивал в памяти все самое богатое, спелое, урожайное — и выплескивал на бумагу: великаны пасли бескрайние стада овец, носили на плечах амбары с зерном, мололи горы муки; черти строили по ночам мосты и дамбы, заставляли плуги пахать без лошадей и открывали крестьянам секреты грядущей жатвы; деревья покрывались плодами, вкусив которые, счастливцы могли познать бессмертие...

Когда в июне солнце жарило чересчур яростно, Бах писал про исполинов, силачей, безустанных косарей — и гнадентальцы успели закончить покос до того, как жара выжгла степь. Когда в июле земля слишком долго оставалась сухой и стала покрываться мелкими трещинами, Бах писал про ливни, реки и подводные царства — скоро пришли дожди. Когда в августе те дожди затопили поля и грозили убить урожай, Бах писал про огонь и золото — ливни закончились, а солнце вновь засияло над колонией.

Ничего не оставлял Бах на волю случая. Знал: каждая фраза, каждое сравнение и каждый поворот сюжета — сбудутся. Потому писал тщательно, кропотливо подбирая слова и выискивая самые звонкие эпитеты, самые яркие метафоры. Пшеничные колосья в его сказках не просто «желтели», а «наливались ярким золотом — столь обильным и щедрым, что золото это не под силу унести даже самому сильному человеку земли»; яблоки не просто «краснели», а «рдели и набухали медом, ткни — и брызнет!»; сазаны и стерляди не «ловились», а «заходили в сеть могучими косяками, будто была Волга не рекой, а настоящим океаном»; куры не «неслись», а «метали яйца, как рыба — икру»; цыплята не «вылуплялись», а «выскакивали из тех яиц сотнями и тысячами»; картофель не «вырастал», а «вспучивался огромными клубнями»; подсолнухи «вымахивали размером с тележное колесо»; и даже простая, мучнистая на вкус волжская кукуруза не «вызревала», а «сияла ослепительно-желтым, освещая все окрестные поля, словно в каждом початке сидело по мощной электрической лампочке».

Бах не щадил бумаги. Не щадил времени и сил. Не щадил себя. Он устал за это лето так, словно возделывал сам каждый аршин гнадентальской земли и каждый уголок сада, сам ходил по пастбищам за каждой отарой и сам тянул из Волги каждую рыболовную сеть. В Гнаденталь ездил ежедневно: едва окончив свежий текст, мчался через Волгу — проверить всходы пшеницы и ржи, подсолнечника и кукурузы, убедиться в сочности скошенного сена, справиться о привесах молодняка на звероферме, оценить яйценоскость кур и рыбный улов.

Гофман, удивленный его неожиданной прытью, только посмеивался да строчил расписки: на огурцы и репу, горох и брюкву, капусту и овес. Баха тот смех не трогал вовсе: Гофман, наивная душа, не понимал, над кем смеется. Главным было — не признание. Бах смотрел на заголовки в «Wolga Kurier» — и ощущал, как теплеет грудь, а горло сжимается сильным и трогательным чувством: весь этот обильный урожай и щедрый приплод, успехи трудовых артелей и молодого гнадентальского колхоза, вся эта новая и богатая жизнь писалась Бахом не для Гофмана и гнадентальцев, а для одной лишь Анче — ей предстояло жить в новой жизни, когда Баха не станет. Этот созданный его стараниями мир — плодородный, сытый и потому добрый — он был готов оставить ей в наследство после собственного ухода.