Приехав в Америку с идеей там обосноваться, а затем и перевезти туда всю мою семью, я поселился во временной квартире родителей на Вест-Сайде, рядом с Колумбийским университетом, где тогда преподавал мой отец. Квартира была старая, примерно того же возраста, что и наша бывшая ленинградская, любимая мной квартира на Добролюбова. Слегка темноватая, с окнами, выходящими во двор-колодец, дверьми с латунными ручками, высокими потолками, паркетными (такими же, как у нас, старыми и неухоженными) полами. По утрам там слышалось, как тихо шипят батареи парового отопления, как во дворе что-то напевает по-испански супер, синьор Мачадо, и эти звуки создавали иллюзию дома и уюта. Сама улица — Амстердам-авеню, где фасады домов понизу отделаны гранитом, тоже навевала всяческие приятные воспоминания. Но все хорошее, как мы знаем, кончается быстрее, чем хочется: родители уезжали, квартиру должна была занять семья очередного колумбийского профессора, и меня, бездомного, на некоторое время приютили Довлатовы.

Довлатов как он был. Фрагмент книги «Сергей Довлатов. Фотографии. Очерки и воспоминания» Марка Сермана

Выяснив, что я в Америке меньше месяца, по профессии кинооператор и фотограф, то есть лицо без определенных занятий и средств к существованию, но с сильным желанием остаться в стране, Сергей решил устроить меня к себе в газету — «Новый американец». Для начала он послал меня на разговор с Е. Рубиным, одним из основателей газеты, на которого я произвел, по всей видимости, отталкивающее впечатление. Отталкивающее по системе градаций воспитавшей меня моей одесской бабушки, у которой их было две. Одна, положительная градация — чарующее, и вторая, отрицательная — отталкивающее впечатление. В ответ на вопрос Рубина, чем я могу быть полезен газете, я сказал, что знаю английский и фотографирую. Рубин на это возразил, что он может вместо меня взять своего 13-летнего сына, который хорошо фотографирует и прекрасно говорит по-английски — «наверняка получше вас». Это меня расстроило, и что произошло дальше, я плохо помню — скорее всего, ничего хорошего, помню только, что и Рубин на меня не произвел чарующего впечатления.

Тем не менее после встречи с Рубиным Сергей отвел меня в редакцию. Придя туда, уже с порога он представил меня примерно так: «Познакомьтесь — это Марк, по профессии он — кинооператор. Мы с Рубиным только что выяснили, что у него абсолютно нет никаких данных для работы в газете, поэтому он нам очень подходит для роли сборщика объявлений». Все в ответ радостно зашумели и, как мне показалось, а позже я понял почему, обрадовались моему появлению. Я уже не помню всех, с кем в этот день познакомился, так как мной и моим вниманием тут же завладел Меттер. Он энергично, с напором начал объяснять мне, что газета очень нуждается в рекламе: «С финансами туго, а собирать рекламу никто не хочет. Это — административная, не творческая деятельность, а все сотрудники "НА" исключительно творческие работники». Сказав это довольно громко, Меттер выразительно на меня посмотрел. Во время тут же начатого им тренинга: «Звонишь по списку и прямо говоришь, на хорошем английском: "Ви вонт ту плэйс йор эд виз ас...", я потихоньку осматривался.

Редакция размещалась в комнате площадью примерно 18 квадратных метров и была обставлена видавшей виды мебелью. Перед продавленным диваном стоял маленький журнальный столик с пишущей машинкой, на которой в этот момент что-то печатал спортивный обозреватель газеты А. Орлов. Вокруг люди сидели на разнородных стульях и металлических вращающихся табуретах. Впоследствии я видел такие табуретки только в мастерских и в фотолаборатории, куда через год устроился на работу. Посуду из-под кофе, чая или спиртного можно было мыть прямо в комнате — в углу находилась обыкновенная раковина-умывальник, с отколотым местами фаянсом, подкрашенным не совсем подходившей по цвету масляной краской. Над этой же раковиной умывался впоследствии и я, если ночевал на диване в редакции. Меттер прямо и с достоинством сидел за металлическим письменным столом в деревянном вращающемся кресле.

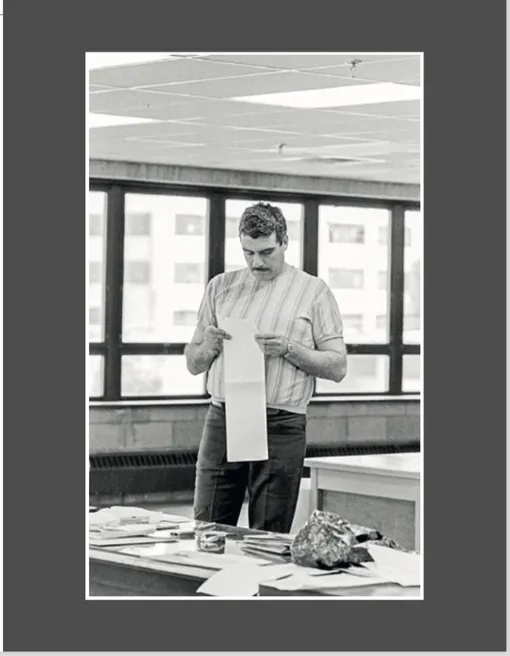

Рядом с ним возвышался картотечный шкаф, где хранились газетные материалы и из которого они похищались во время последующих перипетий газеты. Стены комнаты, отделанные модными в шестидесятые годы панелями под дерево, практически целиком были завешаны вырезками из газет, фотографиями и картинками. Там же, по обычаю малых коммерческих предприятий, висел прикнопленный ксерокс первого доллара, полученного за продажу газеты. Мне рассказали, что раньше там висел оригинал, периодически исчезавший в силу нужд творческого коллектива и всегда возвращавшийся на место. Но однажды оригинал не вернулся, а ксерокс остался. Всюду лежали номера «НА», наполненные очень интересным и живым материалом. И, конечно же, украшенные и бесконечно обогащенные колонками и статьями Довлатова. Сам Сергей часто читал и правил материалы стоя, возвышаясь над всеми, на фут ниже трудились Вайль, Генис и другие.

Меттер, как я уже говорил, сидел за столом, Вайль и Генис иногда тут же что-то доверстывали, а вокруг как-то размещались все остальные.

Дверь в редакцию запиралась поразившим меня замком под названием «Полицейский замок Фокса», который представлял собой лом с крючком на конце, упиравшийся в толстое металлическое гнездо с петлей в двери и в такое же гнездо в полу, то есть открыть такую дверь без больших разрушений для пола и двери было бы невозможно. Однако, с другой стороны, само присутствие таких замков предполагало и изобилие желающих ворваться к вам в дом или в редакцию и совершить какое-нибудь тяжкое преступление. Для расхолаживания потенциальных преступников на дверях жилой или коммерческой единицы жилой площади вешалась солидная металлическая табличка — «охраняется полицейским замком Фокса».

На этом снимке Сергей вычитывает что-то длинное — очень может быть, что одну из своих прославленных редакторских колонок — они верстались высотой в полосу — страницу газеты. На мой взгляд, писательские колонки Довлатова были всегда самыми интересными материалами в газете. Для этого существовало немало причин — во-первых, они писались на злобу дня, — то есть писался материал, для которого существует газета. Во-вторых, в них всегда содержалось много личного – обращение к читателю, не свысока, не издалека, а так, как люди говорят с друзьями — вежливо, мягко и демократично, — Сергей был демократ по своей сути. И конечно, в-третьих, — они писались блестящим пером Довлатова!

Здесь Сергей изображен с одним из самых главных членов семьи — Глашей, которой посвящена целая глава в книге «Наши»1. Она в семейной иерархии занимала может быть второе место, после Норы Сергеевны. Глаша была странной собакой — в ответ на вашу попытку ее погладить, она рычала и могла укусить. С ней могли справиться только члены семьи, а все посторонние предупреждались, чтобы не распускали руки и вообще держали себя в рамках. Ее странность и нелюдимость объяснялись почтенным возрастом, тяжелой судьбой и эмиграционным стрессом. Несмотря на всё это, с Сергеем Глаша вела себя идеально, всё позволяла и даже проявляла что-то вроде любви — сдержанно, но преданно виляла хвостом и, как мне казалось, глядела на него с восторгом.

Здесь, мне кажется, мы наблюдаем тот самый момент, когда Неизвестный за- дает Довлатову свой сакраментальный вопрос, на который тот с понимающей улыбкой не отвечает.

Когда я их фотографировал, я сначала думал снимать на цветную пленку, но потом передумал, так как «Новый американец» был черно-белым — тогда вообще в газетах не печатали цветные фотографии. Да и освещение в студии было люминисцентное — лампы дневного света, которые дают всему зеленую окраску, что делало съемку без искусственного света невозможным. Я, правда, там снимал на цветную пленку картины и статуи при наличном освещении, но при этом я пользовался фильтром, требовавшим длинных выдержек, неприемлимых для съемки людей.

В этой невероятной благословенной тишине внезапно раздался радостный и довольно громкий крик нашей Лизочки: «Папа, папа, посмотри — дядя Сережа везет Колю на санках!». Я выглянул в окно, и мне стало ясно, что пропустить такой кадр будет преступлением, схватил камеру и выбежал на улицу. На улице из-за густо падающего снега стало как-то темновато, а в камеру был заряжен, как назло, малочувствительный Кодахром 65. Я вынужден был поэтому снимать объективом с диафрагмой 1.21, который дает мягкое изображение. Оказалось тем не менее, что всё сработало как надо и даже лучше. Фотография получилась, и тридцать с лишним лет спустя, когда она была впервые выставлена, Лев Поляков, которого Иван Толстой назвал «леопардом от фотографии», сказал мне: «Старик — это гениальная работа!»

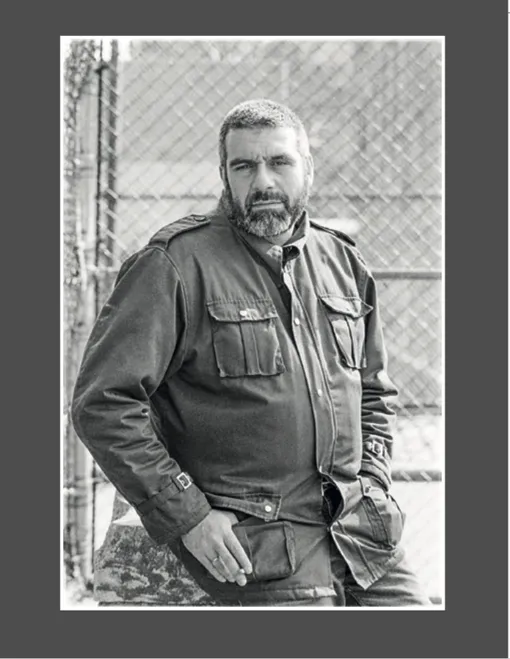

Я заметил, что у него всё время расстегивается пуговица на куртке. На это Сергей, досадливо поморщившись — он был одним из самых аккуратных людей, мне знакомых, — ответил, что он давно собирается похудеть и даже изобрел способ похудения — надо есть всё невкусное и желательно стоя, не садясь за стол. Потом он посетовал, что вся вкусная и прекрасная еда вместо того, чтобы превращаться в стальные мышцы и мужскую мощь, только увеличивает брюхо и плохо отражается на качестве литературы. Тут я упомянул дедушку Крылова, толстого, обжору, но необыкновенно популярного как при жизни, так и теперь. На это Сергей мне возразил, что его популярность поддерживалась царским домом, ну а басни — это всё пересказы и переводы, и поэтому пример неправильный, и к нашему времени никак не подходит, тут же добавив: «И тебе, Маркизет, не мешало бы сбросить два-три килограмма. С исхудалым телом и одухотворенным от голода лицом ты будешь больше похож на бедного, но талантливого художника, а так про тебя только ясно, что ты бедный».

Поскольку мое участие в разговоре было минимальным, я делал свое дело: несколько вариантов кадров — с поворотом и без, поясной портрет, в три чет- верти (это по колено) и на этом работа была закончена. В результате в книгу пошла фотография в три четверти. Я думаю потому, что она по формату больше подходила к суперобложке, и к тому же на ней больше фона, состоящего, как я уже писал, из chicken fence и угадывавшихся редких осенних деревьев, — такой ассоциативный элегический российский пейзаж с писателем-эмигрантом на переднем плане.