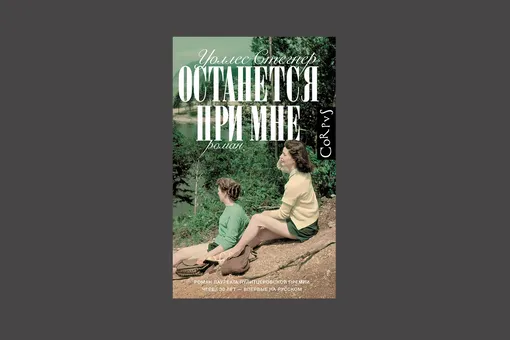

Уоллес Стегнер – «Останется при мне»

© перевод на русский язык Леонида Мотылева.

© Издательство CORPUS, 2017.

Звонок. По расписанию через десять минут у меня занятие. Но сегодня я его отменил, чтобы те, кто в отчаянной спешке дописывает семестровую работу, получили лишний час; так что звонок не для меня. Беру очередную работу, читаю первый абзац, исправляю пару грамматических ошибок, пишу на полях: Связь. Стук в дверь. Черт.

— Войдите.

Дверь открывается, и всовывается голова Сида.

— Занят?

— Ничем серьезным.

Он входит и закрывает дверь. Лицо хмурое, озабоченное, он сутулится и весь какой-то сдутый.

— Слыхал уже?

— Что именно?

— Значит, не слыхал.Они провели наконец собрание.

Закончилось полчаса назад. Майк Фроли сообщил нам результаты. У него такое мрачное лицо, что я не выдерживаю:

— Не говори мне, что тебя не повысили.

Он делает сконфуженную гримасу.

— Да, не повысили. Но и не понизили. Просто продлили на три года после следующего. Когда я встаю, мне приходится придержать кипу бумаг, которая начинает съезжать со стола. С осторожностью, желая подбодрить Сида, но не вполне понимая, что означает для него это решение, говорю:

— Ну, так это неплохо, разве нет? По крайней мере тебя оставили.

Но у него по-прежнему смущенный и виноватый вид.

— Они спятили. Понять не могу, какие у них мотивы, на чем они вообще основываются, какой хотят видеть кафедру.

До меня начинает доходить.

— Ты хочешь сказать, что они вычеркнули меня. Внутри возникает пустота, в которую я потом, по размышлении, может быть, безвозвратно кану. Я надеялся, не имея на то никаких причин. Заставляю себя сделать небрежный жест рукой — мол, подумаешь, — отмахнуться от будущего, с которым мне уже страшно идти домой к Салли. Этот год был для нее самым счастливым в жизни.

— Худшее,на что ты мог рассчитывать,это еще два года в том же статусе, так или иначе — некий старт. Мы все это получили для начала. Теперь некоторым из нас продлили. Но ты-то за год сделал больше, чем любой из нас сделает за четыре-пять, а тебе указывают на дверь.

— Нет диплома из Лиги плюща, — говорю я. — Нет определенного поля деятельности. Нет статей в Журнале ассоциации современных языков. Нет исследований романтических излишеств в «Комусе».

— Дерьмо дерьмовое! — возмущается Сид. — Мерзкая жеваная-пережеванная и выблеванная падаль! Из-за нее Эд сделался циником. Черт бы их взял, они же поощряют посредственность! Нам, остальным, волей-не-волей надо играть по их правилам, но тебя даже в игру не берут. — В расстройстве и ярости он ходит по комнате и бьет кулаком по книжным шкафам и стенам. Останавливается. — По великой доброте и мудрости своей дали тебе две летние группы. Утешительный приз. Можешь повкалывать на них лето, а потом — до свидания.

Тяжелые времена многому учат, смирению в том числе. Мне нельзя забывать, что моя маленькая дочь еще поправляется после родовой травмы, что моя жена тоже до сих пор нездорова, что на лечение и на девушку, которую мы наняли в помощь Салли, уже потрачена большая часть наших сбережений. Новость о летних занятиях я воспринимаю с благодарностью. Хоть что-то.

Сид подходит к подоконнику, где кипами лежат бумаги бог знает какой давности, оттиски бог знает до чего малоинтересных статей, библиотечные книги, бог знает насколько просроченные. Его губы прижимаются к зубам. Кажется, сейчас плюнет.

— Сколько рассказов ты написал за год? Три? И все продал. И роман, который сделает тебя знаменитым, — дай срок, немного лет пройдет, и студенты этого жалкого заведения будут его изучать. И минимум две статьи. И сколько-то книжных рецензий. И в антологии поучаствовал. Все это — в свободное время от преподавания с полной нагрузкой. А они бьют тебя по пальцам, чтобы отцепился от их шлюпки. И знаешь почему? Ты — угроза для бездарей. Они не терпят соседства ни с чем выдающимся: сразу видно, чего они стоят. Твоя энергия, твой талант — это бомба у них под кроватью. Половина исполнительного комитета заканчивала тут колледж, магистратуру, аспирантуру, потом их брали тут в преподаватели, в других местах они никогда не работали. Они вросли, закоснели, они ленивы и боязливы. Им страшно пускать на кафедру таких, как ты.

Мы оба знаем, что за этими словами стоит не убежденность, а дружеская верность и огорчение. На этой кафедре не меньше компетентных преподавателей, чем на любой другой, с какой ему или мне приходилось иметь дело. Я его понимаю: он имеет в виду, что времена тяжелые и стать жертвой на сей раз выпало мне. Но слышать, что со мной обошлись несправедливо, все равно утешительно.

— Запомни эту речь, — говорю я ему. — Я, может быть, захочу услышать ее еще раз. Я, может быть, захочу из нее цитировать. А как у Дэйва дела?

— Так же, как у меня: продление. Они хитрые. Если продержат человека семь лет, то, по правилам Американской ассоциации университетских профессоров, должны будут взять его на постоянную должность, пусть даже у него нет ученой степени. Поэтому дольше шести лет никого держать не будут.

— Нет-нет. Вы с Дэйвом унаследуете эту кафедру. А Эда ждет его должность в Джорджии. Как у Эрлиха?

— Выгоняют. Следующий год последний.

— Надо же! Как меня. Он будет вне себя. Столько просидел над греческим! Столько задниц перецеловал! А Хаглер?

— Выгоняют. Тоже последний год. И теперь наймут вместо вашей троицы троих новых, дешевых, жадных до работы преподавателей низшего разряда. Пройдет три года — пошлют их подальше и начнут все сначала.

— Оставили, значит, только тебя и Дэйва. Что ж, это честь.

— Сомнительная.

Я его понимаю. Если бы со всеми нами обошлись одинаково, он мог бы радоваться. Но его предпочли большинству его друзей, включая тех, кому он благородно отдает превосходство над собой, и он не видит такому фаворитизму причины, помимо своего богатства, да еще, может быть, общественной и светской активности своей жены. Большой радости это ему не доставляет.

Он беспокойно поворачивается и толкает оконную раму; она подается, скрипя и пыля. В комнату плывет нежный, мягкий, ароматный весенний воздух. Он стоит у окна и дышит. Свежий воздух — лекарство для него; весна — это стремление, тяга; его автоматическая реакция на все, что напрягает, томит, — ходьба, бег, коньки, лыжи, что-нибудь дающее выход энергии.

— От всего этого меня тошнит неимоверно, — говорит он. — Что ты делаешь после занятия, которое в час?

— Я его отменил. Буду проверять работы.

— Чуешь, какой запах идет из окна?

— Мне нет разницы.

— Врун несчастный, вот ты кто. Тебя тянет наружу не меньше, чем меня, просто у тебя силы воли больше. Как смотришь на то, чтобы поплавать под парусом?

— Откуда яхту возьмем?

— Университетский клуб дает напрокат.

— Сид,я был бы счастлив, но, если я не проверю эти работы сегодня днем, придется проверять их вечером и завтра, и это отвлечет меня от рассказа, который я пытаюсь написать. А рассказ мне нужен. Сейчас — тем более.

Он смотрит на меня, крутя шнур жалюзи, и я читаю его мысли. Он разочарован, что получил только продление, и в то же время страшно огорчен, что ему продлили, а мне нет. То, что его предпочли человеку, которому он симпатизирует и которым восхищается, — это удар по всей его системе ценностей. Я не знаю больше никого, кто с таким трудом мирился бы со своим благополучием.

— А как голосовали? — спрашиваю я. — Майк не говорил? Голосовал кто-нибудь за твое повышение? Или за то, чтобы меня оставить? Есть кто-нибудь, кому мы должны быть благодарны?

— Да, конечно. Майк не сказал, но ты же понимаешь, что многие за тебя. Сработал заговор тихих и замшелых.

— Которыми мы все рады были бы стать.

— Говори за себя. — Он делает круг по кабинету, звеня мелочью в кармане, и возвращается к окну. — Ну так как? Всего на пару часов. Давай я позвоню Чарити и попрошу ее забрать Салли и встретиться с нами у причала. Сможет девушка, которую вы наняли, на два часа остаться с ребенком?

— Она может все, кроме кормления грудью.

— Тогда пошли.

Я колеблюсь всего секунду — и даю слабину. Почему, собственно, нет? Какая польза от того, что я работаю каждую минуту?

— Может быть, мы все утонем, — предполагаю я вслух. — Тогда они пожалеют. Кого еще они найдут на летние занятия?

Наэлектризованные, раскрепощенные, уже в лучшем настроении, спускаемся по лестнице и идем по главному коридору Баском-хилла. Большей частью, сколько я по нему ходил, тут пахло паровым отоплением, сырыми полами, нагретой краской батарей, влажной шерстью пальто, и всякий раз, когда, открыв входную дверь, в проеме зябко ежился студент, коридор проскваживало ледяным воздухом. А сейчас дверь отворена, и по коридору веет сладким, соблазнительным ветерком. Снаружи на крутом травянистом склоне там и тут сидят студенты в одних рубашках и студентки в летних платьях. От места, где мы вышли, в разные стороны, спускаясь дугами, идут дорожки, как меридианы от Северного полюса. Под деревом профессор-курица кудахчет кружку собравшихся вокруг учеников-цыплят.

Весна как весна, пора надежд. Отгораживаюсь от горечи изгойства, заметаю в дальний чулан сознания неустроенность и тревогу, которые будут теперь с нами, пока я не найду в пустыне Великой Депрессии что-нибудь, чем нас обеспечить. Заметаю все это в чулан вместе со злостью, с раненым тщеславием, с уязвленным самолюбием и с угрюмой арифметикой, за которую мне скоро придется засесть. С застенчивым пафосом повторяю себе слова, которые в свое время в более жестком регистре произнес в Альбукерке, в обстоятельствах куда более мрачных, — слова англосаксонского стоика: «Перенес то — перенесу и это».

Почти жизнерадостно, повесив ненужные куртки за спины на крючки согнутых пальцев, спускаемся с Баском-хилла к зданию клуба. На полпути спрашиваю его:

— Чарити знает?

— Нетеще.

— Салли тоже. Будем им говорить?

— Сначала покатаемся.Зачем портить им настроение?

— Тем, что тебя оставили, ты Чарити настроения не испортишь.

— Она согласна только на успех, а какой же это успех?

Она ненавидит патовые ситуации. И ей испортит настроение то, как они с тобой обошлись. Мне это портит все на свете. Без тебя и Салли тут пустыня останется.

Я не привык к таким откровенным проявлениям дружбы. Как и его восхищение, его симпатия и радует меня, и смущает. Я не знаю, что сказать. Ничего не говорю.