Февральским теплым днем ученик Иван Чуров шёл по улице — сляк-сляк, сляк-сляк. Был он рыхловат, тяжеловат, одет бедно. Сердце его колотилось как бешеное. Тротуары тонули в сыром снегу, на дороге разлились моря, в которых отражалось высокое светло-серое небо.

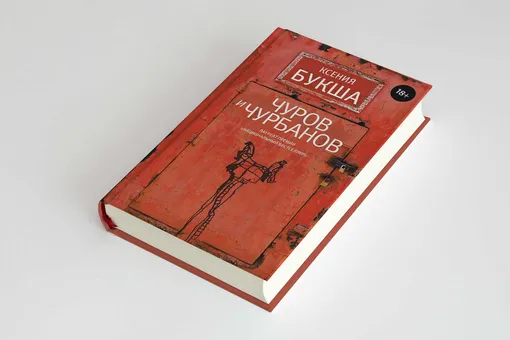

Дружба, Петербург и 1990-е: фрагмент нового романа Ксении Букши «Чуров и Чурбанов»

Скользя на ступеньках, Чуров спустился по лесенке в подвальчик канцелярского магазина. Ноги разъехались, и чтоб не упасть, пришлось Чурову ухватиться за ручку двери, распахнуть ее и стремительно ввалиться внутрь. У дверей стоял баллон с гелием для шариков. Чуров с разлёту так наподдал ему дверью, что баллон загудел.

— Потише! — сказала продавщица.

— Ой, простите, — извинился Чуров.

В магазине было тепло, и Чуров мгновенно вспотел. Он стянул шапку, но это не помогло. Сломанную молнию на куртке мать застегнула и зашила, так что снять куртку Чуров мог бы только через голову. От тяжелого рюкзака ломило плечи. Молния на сапогах давно разошлась, её зашить было невозможно, поэтому ноги у Чурова всегда были мокрые.

Чуров сделал несколько нерешительных шагов к витрине. Пахло карандашами. Чуров любил этот запах. По вискам потекли капли пота.

— Не опирайся на стекло, — сказала продавщица.

Чуров прокашлялся.

— Вы черную краску по отдельности не продаете? Без всех других цветов?

— Нет.

— А черную бумагу из пачки? Только черную, отдельными листками?

— Нет.

— А это у вас есть, — соображал Чуров, — ну, такое, через что срисовывают?

— Копирка? Нет. А что тебе нужно, для чего?

— Мне нужно что-то черное, — сказал Чуров. — Мне нужно сделать черную бумагу. Только черную, другие цвета не нужны.

Чуров так и сказал — «мне нужно». Прозвучало хорошо. Не «я хочу», не «я собираюсь», а вот так: «мне нужно». Меня влечет неведомая сила.

— Тушь возьми, — предложила продавщица. — Она дешевая и черная, — и потрясла булькающим пузырьком.

Чуров обрадовался.

— Очень черная? Совсем?

— Да.

— М-м! — сказал Чуров.

Это был фирменный звук Чурова — тонкое не то поскрипывание, не то мычание сквозь сомкнутые пухлые губы. Такого высокого, тихого звука и не ждешь от него, а между тем не было ничего характернее; все, кто знал Чурова, знали и его «м-м!». Это «м-м!» звучало и в момент догадки, совпадения, найденной истины; и в моменты разочарования, разоблачения; «м-м!» могло быть саркастическим, уважительным, каким угодно, сразу всяким, — и при этом бывало всегда абсолютно одинаковым. Все оттенки смешивались в этом звуке, все интонации можно было услышать одновременно.

Тушь стоила даже дешевле маленькой лапши, которую Чуров грыз всухомятку по дороге из школы вместо обеда. И она была гораздо чернее черной краски. Тушь была такая черная, что просто выжигала свет на своем пути. После применения туши бумага должна была стать адски антибелой. Чуров положил тушь в карман и двинулся к выходу. Его кольнуло где-то внутри, но он даже не понял — страх это в сердце или жгучая капля пота на груди. Чуров распахнул дверь и, скользя, вышел в подмерзшую слякоть.

Тут же он попал в неожиданный хоровод карнавала. То ли кришнаиты, то ли митинг, то ли Масленица или иное шествие — бубны, райские птицы и ленты на шестах, яркие шапки, дудки, расшитые золотом штаны и плащи, ало-фиолетовые платья, кружева, топот и выкрики. Чурова затолкало, повлекло. Поневоле ему пришлось попадать в ритм, он сунул руки в карманы и солидно заприплясывал. Веселящийся народец был весь одет по-весеннему — ни курток, ни шапок, тельняшки да майки.

Сверху послышался грохот. Чуров отпрыгнул, врезался в девицу с розовыми волосами, поскользнулся, оба схватились друг за друга. Кусок льда раскололся о тротуар там, где только что прошел Чуров.

— *** (Отходите. — Правила жизни)! — весело прокричала девица сквозь шум проспекта.

Чуров отряхнулся и пошел дальше своей дорогой, и тут снова его кольнул страх. Он ощупал тушь в кармане и представил, какая она черная. Нет, решиться на такое — не для чуровской храбрости. Но и не решиться он не мог.

Так он и думал надвое, и не думал всю дорогу, мимо всех водосточных труб, из которых по сосулькам лила нескончаемая вода, думал, поскальзываясь в лужах, серый, сырой, мокрый и взъерошенный Чуров. Так думал он и продолжал так же думать, восходя к себе на седьмой этаж, крутя ключ в раскорябанной дырке, шлепая по коридору коммуналки, стягивая ботинки, сваливая на сторону рюкзак, стаскивая куртку через голову. Думал, входя в комнату, мимо лежачей бабушки, не здороваясь, все равно ничего не понимает, — садясь за стол, а в телевизоре между тем пели:

— Два мини-бургера с картошкой! Попробуй в KFC! Ты голоден немножко! Зайди перекуси! Два мини-бургера с картошкой, обеда нет вкусней! В KFC перекуси за шестьдесят рублей!

Чуров поставил пузырек с тушью на стол и потянул носом воздух. Бабушке следовало поменять подгузник.

Никаких памперсов еще не было. Можно было их, конечно, достать где-либо за границей. Но мама Чурова не могла бы их достать. А бабушка Чурова уже начала писаться и какаться. И это доставляло маме Чурова массу хлопот.

И вот Чуров придумал сам, сам же и сделал, сшил на машинке двадцать пять удобных многоразовых непромокаемых памперсов в девчонском кабинете труда. Для этого он пользовался брезентовыми мешками и многослойным материалом собственного изготовления, который испытал на себе.

Это было первое самостоятельное деяние Чурова. До этого он только слушался старших.

Возможно, ему хотелось что-то сделать для бабки, хоть он и клял ее про себя распоследними словами. Бабке давали «голопердин» (как называл его про себя Чуров, а на самом деле он назывался «галоперидол»). Чурову не было жалко бабушку, а вот маму — очень, так жалко, что он иногда плакал по ночам. Ну как плакал — все ж в одной комнате — слезы медленно выдавливались и текли, минуя предгорья чуровских щек, прямо в уши, откуда Чуров их с трудом выковыривал своими короткими белыми мизинцами.

Иногда утром Чурову казалось, что бабка наконец отошла, но, увы, она продолжалась. Когда ж ты отмучаешься, сука падла, — думал Чуров сугубо про себя, ему было стыдно за такие формулировки, но маму жальче. — У мамы нет жизни, зачем ты это делаешь, я так люблю маму, — молча как бы говорил Чуров бабке, выговаривал ей с негодованием, а бабка как бы молча отвечала ему — ну что поделаешь, Ванечка, никак Бог не приберет, самой тошно уже.

Воняла не только бабка. Чуров тоже начал вонять, пахучий подросток Чуров, его носки и он сам, вечно потный, едкий, рыхловатый, специфический. Пованивали кеды, рюкзак, физкультурная форма. Сколько ни мойся, сколько ни распахивай окно комнаты в дикий космос. Там виднелись ржавые крыши, верхушки ржавых тополей, зимние подмороженные синеватые стрехи и ржавые розочки-улитки водосточных труб.

— Бабуля, — кряхтел Чуров, поворачивая старуху на бок. — Ну что такое, помогай давай.

Телевизор показал солнечные башни и арки города Санта-Барбара. Чуров сел за стол, положил голову на руки и еще раз, сбоку, посмотрел на пузырек. Тушь была китайская. На этикетке были нарисованы цветы сливы и циркуль. Чуров выдрал бумагу из середины тетрадки по географии и открутил крышку пузырька. Кисточки у него не было. Но рисовать он и не собирался.

***

— Я знаю, кто это сделал, — ровным голосом сказал историк где-то наверху.

И небо не упало на землю. А чего ему падать? Ну, знает и знает. Конечно, народ в классе стал переглядываться и коситься друг на друга, но без особого энтузиазма.

Чуров же притворился, что продолжает разглядывать сосульки. Той зимой сосульки выросли ого-го. Все потому, что погода постоянно менялась. То дождик, то снег, а то стужа. Вот и выросли толстые, длинные, как удавы в тропических лесах. Согнутые, вогнутые и выгнутые, скрученные, то припорошенные снегом, а то прозрачные, целый лес сталактитов свисал с кровли.

Чуров разглядывал сосульки и мысленно проводил по ним палочкой, и сосульки делали диндон-дон. Чуров знал, что в реальности они бы не смогли так звенеть.

Историк остановился возле парты Чурова. Чуров, притаившись за сосульками, наблюдал карман его штанов.

— А что сделал-то? — голос четверочницы Насти с другой стороны буквы «П». Парты в кабинете истории стояли буквой П — это историк еще в перестройку перестроился. — Что вы имеете в виду?

Историк, ни на кого не глядя, приоткрыл окно. За окном мало-помалу начинался день. 14 февраля.

— Что? — рассеянно переспросил историк. — Вы знаете один кабинет тут рядом. На моем этаже. Так вот, когда я рано утром пришел, на двери кабинета было наклеено...

Историк не смотрел ни на кого. Гигантские сосульки свисали с карнизов, с водосточных труб. Огромные обледенелые улитки.

...ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ, — услышал Чуров ровный голос историка. — ЧЕРНАЯ ВАЛЕНТИНКА.

А чуровское собственное-то — бух, бух. Чуров пригнулся низко над партой. Ну ровно котик над банкой с остатками сметаны. Если историк говорит, что знает историю, — то историк историю знает. А почему не выдает? Почему не выдает? А откуда знает-то? Ой, сейчас и все узнают, так покраснел Чуров.

— Кое-кто из вас, — повторил историк, — и я знаю, кто именно, но не скажу, — приклеил на дверь одного из кабинетов здесь, на четвертом этаже, огромное сердце из черной бумаги. И на нем было написано белыми буквами: «У вас нет сердца».

Тишина. Гробовая. Никто не спросит — на чей кабинет. Все догадались.

***

Одна она такая. Валентинка. Авдеевна. Геогрыза. С густой шапкой пружинистых кудрей по брови. Низкий лоб. Квадратные плечи. Солдафон в юбке и рваных туфлях. Резкий голос. Психованная. «Поставлю тебе кол и еще в лицо плюну». Доводить Сашу было ни в коем случае нельзя. Саша и так собиралась уйти в ПТУ, но ей оставалось еще полгода. Поэтому Саша кое-как училась. Двойки и тройки на нее так и сыпались. Ее все учителя называли тупой и неспособной, и Саша сама в это верила. А еще у Саши было четверо младших, с родителями все печально, Саше приходилось зарабатывать, чтобы в детдом всех не забрали. И чем Саша зарабатывала? Немногие знали чем — да все знали, че там. И это было немыслимо, но Саша не грустила, а, наоборот, хохотала и высмеивала тех, кто смел о ней хоть слово сказать.

Но вот блеклый февральский день, и даже невидимое солнце стоит над крышами. Саша на задней парте грызла ручку и не думала ни о чем. Рядом с ней сидела ее подруга Ирка и украдкой нюхала запястье, которое она надушила в бутике на Невском. Географичка расхаживала перед доской и зачитывала из учебника про климат.

— Дай понюхать, — прошептала Саша.

Ирка неловко повернулась, и они с Сашей оказались под партой. Упали вроде. Как это так вышло, даже трудно сказать. Наверное, дело в том, что в течение осени Ирка выросла на семь сантиметров. И еще не привыкла к своим новым размерам.

— Ну ты даешь! — сказала Саша под партой.

Географичка прервалась и заложила учебник пальцем.

— У-литина! Повтори, что я только что читала.

Саша вылезла из-под парты, — а двигалась она мелкими, резкими движениями, как ведьмочка Кики из мультфильма, — поправила мини-юбку и привычно захлопала глазами, изображая дуру. Тушь хлопьями осыпалась с ресниц.

— Ну хотя бы — о чем я читала вообще сейчас? Тему назови?

— Про климакс.

Народ, конечно, заржал.

— Про что?! — страшным голосом переспросила географичка.

Саша растерянно обернулась. Ну надо же было сказануть такое! Вот так ляпнула! Валентинка схватила железные ножницы за сомкнутые лезвия и той стороной, где кольца, нанесла учительскому столу несколько оглушительных ударов. Смех был придушен. Географичка закатила прозрачные выпуклые глаза.

— К доске, Улитина. Выйди-выйди. К доске, к доске!

Саша помедлила.

— А можно с места, Валентина Авдеевна?

— Нельзя! — злобно развеселилась географичка. — Нельзя! — и развела руками. — Выходи, Улитина! К доске!

— Я не знаю ничего, — сдержанно. — Поставьте мне два.

Саша сказала «два», а не «двойку», и геогрыза взорвалась. Двойка — это полное поражение, а два — уже торговля. Двойка — смерть, а два — это жизнь, какая-то другая, загробная, но жизнь. Саша давно решила для себя, что ее жизнь загробная, но упорно продолжала в эту загробную жизнь верить. Геогрыза не верила в загробную жизнь. Она верила только в гроб. Без никакой свечки.

— Два? А за что тебе два? А ты заслужила? Два — это, между прочим, тоже оценка, Улитина! Это значит, что тебя оценивают как ученицу и ставят тебе определенную оценку за то, что ты... То есть, в пределах определенной шкалы...

Саша бешено заморгала.

— А ты, Улитина, ты уже давно вне пределов этой шкалы и вне пределов школы! — Довольная каламбуром, географичка вытянулась вперед и мелко замахала руками, как будто плыла. — Тебя уже и ученицей-то назвать нельзя, тебя уже надо называть как-то по-другому. Но я не буду, потому что не люблю нецензурно выражаться.

Саша была крепкий орех, но тут и она не выдержала: выскочила из-за парты и хлопнула дверью. Без вещей, просто выскочила, чтобы не рыдать на людях. Не так красиво, как в фильмах про американскую школу, а как секретарши, которых начальник-урод довел до ручки. Плакать в вонючем туалете, потом умываться холодной водой, тщательно смывать потекшую тушь, сморкаться, глядеться в зеркало, стряхивать капли воды, прихорашиваться, возвращаться в класс и сидеть остаток урока, а что поделаешь.

И никто ничего. Саша была им благодарна. Здорово, что всем пофиг. А всем и правда было пофиг, даже Ирке. Но, как выяснилось, не всем.

***

— Конечно, я эту гадость сразу снял. Она его не увидела, — ровными порциями ронял историк, шагая по кабинету. — Я только... хочу сказать... этому человеку. Да. Я понимаю, почему ты так написал. Но она, эта женщина, она одинока. Ты понимаешь, что такое одиночество? О, ты-то уверен, что никогда не будешь одиноким. И что ты не такой псих, как она. Ты думаешь, что ты — о, ты-то — нормальный. И у тебя всегда будет много друзей, девушка там, жена. Дети. И да, конечно же, так оно и будет, — историк стоял прямо рядом с партой Чурова, но на него не смотрел, вообще ни на кого не смотрел, вполоборота стоял и цедил слова, глядя в окно на сосульки. — Я далек от того, чтобы защищать ее, — Чуров уже с трудом понимал, что говорит историк, никто в классе не понимал его, историк уже не давал себе труда переводить свои слова, — я не буду ее защищать, она на самом деле неприятный человек... Но ты зря сделал это...

И он что-то еще сказал. А Чуров писал в тетрадке карандашом, яростно налегая и закрывая написуемое пухлой ладонью: СашаСашаСашаСаша.

Чуров и сам себя не до конца понимал. Он даже не очень-то верил, что это с ним было, тушь и сердце, и еще клеящий карандаш. Да он сам себя не помнил, пока клеил это сердце, пропитывал его черной кровью, вырезал буковки. Потом, когда будет читать про Раскольникова, очень хорошо будет его понимать, хотя старуху не мочил, а всего лишь. Но я должен был так поступить, — кряхтел про себя Чуров, чтоб не расплакаться, и кусал щеки изнутри, и налегал на карандаш, и карандаш наконец сломался.

И тогда Чуров поднял голову и увидел, что Саша смотрит на Чурбанова.

Ну конечно же! Кто бы мог еще удрать такую штуку? Конечно, Чурбанов. Историк считал себя недурным психологом, а Саша себя не считала, но была. Чурбанов же ни на кого не смотрел, он вообще сидел с таким фейсом, как будто в покер играл. Он это умел. Чурбанов и списывал с таким же лицом, и мяч в баскетбольное кольцо забрасывал, виртуоз.

— Ладно, — заключил историк, поглядев на часы и заметив, что история с географией отгрызла от урока семь с половиной минут. — Я закончил. Конечно, никого выдавать я не собираюсь... Надеюсь, тот, к кому я обращаюсь, все хорошо понял. — Историк глубоко вздохнул, заложил пальцы за ремень и начал: — Пишем тему. Смутное время!

И вот тогда, в последний миг перед тем, как все опустили глаза в тетрадки, потрясенный Чуров увидел гениальную чурбановскую комбинацию.

Он сначала ответил взглядом Саше — молниеносно, — а потом, когда она, медленно краснея, принялась выводить в тетрадке «См...», повернулся снова и посмотрел прямо на Чурова. Сначала в глаза посмотрел, а потом растопырил над тетрадью пальцы, ну чисто — писать собирается. И Чуров посмотрел на свои. И увидел, что они в черных чернильных пятнах.

И тогда Чуров снова пригнулся к тетрадке, взялся за ластик, он же стерка, состирашка и резинка, пригнулся и начал ожесточенно стирать написанные буквы. Стерка сломалась посередине, и на тетради остались карандашные туда-сюда подпалины.

Чурбанов и Саша делали уроки в машине любовника чурбановской мамы, на заднем сиденье, заваленном пеплом. Потом любовник чурбановской мамы поехал по бизнесу за город, а этих двух высадил на заправке, около заброшенной железнодорожной колеи. Они долго брели по этой колее, в которой росли засохшие, припорошенные снегом растения, колея поворачивала, они замерзли, потом попытались разжечь костер, у них ничего не получилось — ну, почти ничего, — а потом все-таки кое-что получилось, и, пропахшие дымом, они, — и, голодные, они, — и, разжигая, они, — вокруг сгустились коричневые сумерки, снег стал разноцветным, вокруг кирпичные обледенелые развалины, сугробы и обгоревшие стволы деревьев, — были счастливы.

Чуров сидел в заплывшем тепле коммунальной кухни и варил гречку. Мать в комнате орала на бабку, зачем опять обосралась и хоть бы полслова. Чуров варил гречку, отдыхал и рисовал нефтяные вышки на контурных картах. А на трубах под потолком оседали хлопья пыли, и эти трубы завывали на разные голоса.