Я родился в Сибири, в городе Сталинск Молотовского района, что небезынтересно уже само по себе.

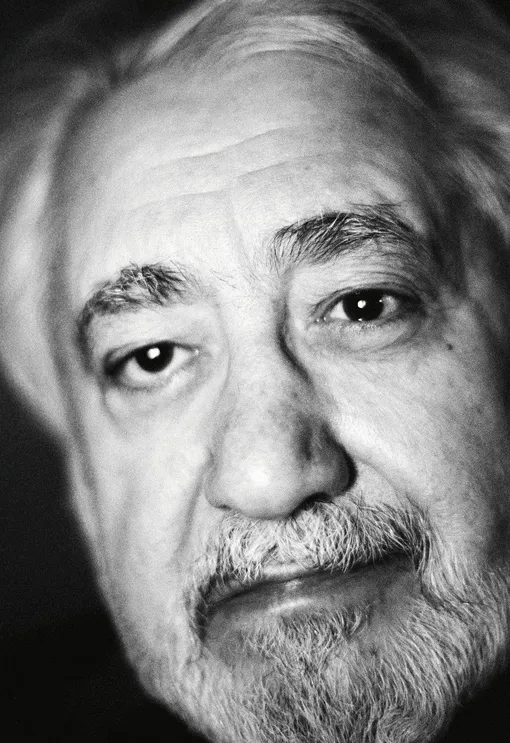

Правила жизни Льва Додина

После войны мы жили в большой ленинградской коммунальной квартире, и это дало мне огромное количество впечатлений, которые я использую до сих пор. Там жили около пятидесяти человек, самый разнородный срез общества — от ученого, которым был мой папа, и инженера, который жил за стенкой и которого, поскольку он был невысокого роста, звали не иначе как Юра-низкосракий, до Кольки-милиционера, жившего в бывшей ванной. А еще там был Колька-пьяница, который то жене проламывал голову, то она проламывала голову ему. И на всю эту квартиру был единственный туалет и единственная раковина, и у этой раковины происходило много интересного. Там кипели страсти: любовь, измена, ненависть, полуубийства. Это не было театром — это было гораздо страшнее. Это была жизнь.

Большую часть жизни я прожил в Советском Союзе и, значит, был советским человеком. Не быть в то время советским человеком — это как, живя в России, невозможно не быть русским. Те, кто верят в голос крови, с этим не согласятся, но я верю только в голос индивидуальности.

Я помню время, когда в телевизоре был только один канал и каждая программа начиналась с радостной музыки и с «на Кубанщине новый урожай». Причем мне казалось, что этот новый урожай на Кубанщине круглый год. И всегда шелестели колосья пшеницы, и всех, кого надо, показывали. Как и сегодня: всех, кого надо, показывают.

Я не был диссидентом, я занимался и занимаюсь искусством.

Узнать то, что тебе официально не рассказывают, можно всегда. Это лишь вопрос твоего любопытства и желания узнать правду.

У меня до сих пор дома хранится десяток страниц «Доктора Живаго», отпечатанных в советское время на машинке. Я взял их у кого-то почитать, почему-то зажилил и не вернул. Тогда ведь давали читать на одну ночь.

Я не помню момента, когда стал взрослым. Возможно, я так и не стал им. Немолодым — да, возможно. Пятилетний мальчик, которым я себя помню, может быть, знал гораздо меньше, чем я знаю сейчас, но гораздо больше чувствовал.

Когда умер Сталин, мама плакала навзрыд. А папа, который был очень молчаливым человеком и никогда не рассуждал на политические темы, вдруг сказал: «Что ты рыдаешь? Что ты плачешь?» Мама говорит: «Сталин умер! Как же мы теперь будем жить?» И папа вдруг сказал первое и последнее грубое слово, которое я от него слышал в жизни: «Дура». Почему-то я это запомнил.

Когда я начинаю рассказывать про свое детство, мне начинает казаться, что со стороны все это должно звучать как рассказы жителя XVIII века. Пару раз меня даже просили: «Расскажите, пожалуйста, о ваших встречах со Станиславским».

Я думаю, высокие руководители очень не любят, когда им напоминают, что они смертны.

Ребенок вообще не задумывается о смерти. Он не думает, что бессмертен, — он просто не задумывается, что все в один момент может резко оборваться.

Людям всегда становится страшно, когда они узнают то, чего знать не хотят. Поэтому люди не знают того, чего не хотят знать.

Афинская демократия приговорила Сократа к тому, что он должен отравиться, потому что он клеветал на афинскую демократию. Это была афинская вполне суверенная демократия.

Мне кажется, что все воинствующее — ужасно.

Мне одинаково близки подлинный верующий и подлинный атеист. Ужасен безбожник — тот, кто вообще не думает о Боге. Атеист думает о Боге: отрицая его, веруя, что его нет, он все равно думает о чем-то высшем. Все те, кто разоряли церкви после революции, — это не атеисты, а безбожники. И выставки от имени веры сегодня громят те же безбожники.

Когда мы в 1987 году приехали на гастроли в Сан-Диего, у меня что-то случилось с глазами, и меня повели к глазному врачу — к лучшему в городе. Он был американцем, но говорил на ломаном русском. Я удивился и спрашиваю его: «Откуда вы знаете язык?» А он мне объяснил: «Понимаете, я был военным летчиком, а потом окончил университет и стал врачом. Но я понимал, что рано или поздно начнется война, что русские, конечно, нас победят и захватят Сан-Диего. А поскольку я был военным летчиком, меня, конечно, отправят в Сибирь. Но мне же как-то нужно будет общаться там с людьми? И вот так я выучил русский язык».

На протяжении всей истории нашей страны люди совершенно не умели дискутировать — не способны были слышать друг друга. Существуют лишь редкие и короткие моменты, когда люди чуть-чуть начинают друг к другу прислушиваться.

Девяносто процентов тех, кто совершает зло, не считают совершенное злом.

Когда меня спрашивают, почему я редко высказываюсь по каким-то политическим вопросам, я объясняю, что это разные способы жить и мыслить. Политик говорит: я знаю как, а художник говорит: я ничего не знаю.

Ванная и туалет — это идеальные места, где можно думать, поскольку там тебя, скорее всего, никто не побеспокоит.

Искусство не отражает жизнь. Искусство предсказывает жизнь.

Во второсортном кино никто не может быть первосортным артистом.

Дисциплина? Я не требую от актеров дисциплины — это театр требует дисциплины от всех нас.

Раньше говорили, что театр — это коллективное искусство. Но сегодня «коллектив» — слово опороченное. Пусть будет «компанейское».

В любой хорошей книге надо преодолеть первые сто страниц. В любой хорошей книге первые сто страниц — это обычно смертельная скука. Только в детективе все начинается с убийства, и сразу интересно. Попробуйте начать «Войну и мир», это же настоящий подвиг — продвинуться дальше первых глав. Но зато если продвинешься...

Узнать — вещь холодная. Надо почувствовать.

Неблагополучие заставляет думать. Но это не значит, что я за неблагополучие, нет. Пусть лучше будет благополучие. Все равно найдутся те, кто думают.