Я думаю, среднестатистический человек — фашист. Все мои персонажи — обычные, среднестатистические люди. Они это осознают и стесняются этого.

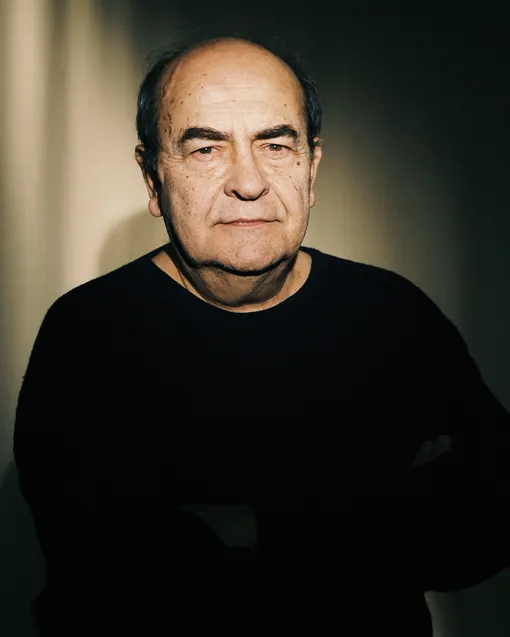

Правила жизни Бернардо Бертолуччи

Еще несколько лет назад я был уверен, что «Мечтатели» — моя последняя режиссерская работа. Но после ретроспективы в MoMA писатель Никколо Амманити прислал мне рассказ. Небольшой — всего сто страниц. Я очень быстро его прочел и превратил в фильм «Ты и я». Но в тексте меня не устраивал один момент: сводная сестра-наркоманка умирает. Каждый раз, когда в книге, фильме или пьесе появляется наркоман, вы точно знаете, что он умрет в конце. Но к чему это морализаторство? Я очень хотел оставить ее в живых.

Это очень личная тема, но я обратился к психоаналитику, потому что рано начал работать — в 21. К 28 годам я уже снял три фильма и чувствовал себя некомфортно, не в своей тарелке. Так, будто я кричу во весь голос посреди пустыни, и никто не слышит меня. Во время терапии мне показалось, будто анализируют не только меня, но и мои фильмы. Фильмы — огромная часть меня, я практически не вижу разницы между нами.

Фильмы «Новой волны» были в какой-то степени наказанием для зрителей. Аудитория тяжело их воспринимала, не шла на диалог. Фильмы не вызывали вообще никакой реакции. К концу шестидесятых мне стало окончательно не по себе от этого. Мне нужен был фидбек, мне нужно было говорить с кем-то, кроме себя. Тогда я снял «Конформиста», «Последнее танго в Париже» и так далее. И наконец почувствовал нечто новое: их наконец-то приняли и признали.

Я никогда не отрицал, что кино — мое топливо. Правда, сейчас ситуация изменилась. Американские сериалы — кажется, я посмотрел все... Мне очень нравится «Рубикон»: люблю вот эту медленную съемку прошлых лет, когда камера снимает задумчивых, бездействующих людей, фокусируется на лицах, — и ничего больше не происходит. Сейчас все иначе: заканчивается действие — меняется кадр. По-моему, даже мои теперешние фильмы динамичнее предыдущих. А сериалы сохранили магию старого кино — это очень приятно.

Довольно долго политика была одной из ключевых тем моих фильмов, потому что в то время она касалась каждого итальянца, за ней было интересно наблюдать. Было две партии: католики и коммунисты, противостоящие друг другу. Снимая «Двадцатый век», я искренне верил в победу народа, народного движения. Они практически победили на выборах — я о 1980-х говорю. Политика в моем кино отражала политику того времени — все жили с предвкушением скорейших перемен. Нынешняя молодежь не интересуется политикой. Из-за скандалов, коррупции, постоянной смены флагов люди отказались от этой великой вещи — огромной части итальянской культуры. Трагично.

Мы, поклонники кино, любим женщин по-особенному. Наша любовь мифологизирована и скорее похожа на садо-мазохизм. Мне нравится короткий рассказ Нормана Майлера о парне, который ходит за возлюбленной по пятам, записывает каждое ее движение и слово. Ее это жутко раздражает, они ссорятся, она бросает его. А парень, чтобы прийти в себя, снова начинает записывать — уже за другими девушками.

Марлона Брандо интеллектуалом не назовешь. Он не начитанный. Но поразительно: когда я наблюдал за ним на съемках, то увидел в нем что-то от Генри Миллера, что-то — от Хемингуэя, что-то — от Рэймонда Чандлера... Думаю, в Брандо сконцентрирована вся американская литература.

Мне было 19, когда я впервые приехал в Париж. В итальянском кино тогда господствовал неореализм, мне же было ближе видение Жана-Люка Годара. После первой картины, «Костлявой кумы», я давал интервью на французском. На вопрос журналиста: «Почему?» ответил, что французский — язык кино. Итальянская пресса моментально возненавидела меня.

Мы с Годаром были близкими друзьями. Он ушел с первого показа «Танго в Париже» спустя несколько минут после начала. Я чувствовал, что это знак: выйдя из зала, он оставил меня. Теперь мы общаемся исключительно через фильмы: зашифрованными посланиями и отсылками.

Когда я снял «Двадцатый век», я понимал, что Paramount не станет прокатывать фильм из-за обилия в нем коммунистов. А представитель компании сказал, что они не берут фильм, потому что он слишком короткий. Вообще-то его хронометраж — пять часов! Это очень смешно.

Профессор-антифашист в «Конформисте» получает реальные адрес и телефон Годара. Это было мое послание. Вообще, все было игрой, но довольно серьезной. Ведь «Конформист» — фильм о фашисте, задумавшем убить своего учителя и трахнуть его жену. Годар такой намек не одобрил. Но я лишь хотел сказать ему, что, — гипотетически — если бы я был фашистом, а Годар — антифашистом, мы бы оба все равно остались буржуями.

Когда в 2001-м году Берлускони пришел к власти, я впал в депрессию. Больше всего меня потрясло, что за него проголосовала половина итальянцев. Берлускони — позор для нашей страны. До сих пор удивляюсь, почему люди так быстро предают свои идеалы?

На «Последнем танго в Париже» был сложный кастинг. Я хотел снимать Доминик Санда, но она была беременна. Жан-Луи Трентиньян вопил, что не может сниматься голым. Жан-Поль Бельмондо вообще подумал, что я снимаю порно. Хорошо, что я вспомнил о Марлоне Брандо. Ему было 48 или 49 — чертовски привлекательный мужчина. Разделся без проблем.

Серьезно, секс в кино уже не такой сексуальный, как прежде. И это плохо. Говорят, что телевизор опошлил секс. Но я не смотрю телевизор — просто боюсь подсесть. Некоторые вещи должны оставаться неуловимыми и таинственными. Если телевизор разрушает эту магию, я отказываюсь от телевизора.

Думаю, мы бы жили в лучшем мире, если бы крестьяне захватили власть.

Я не предполагал, что начну снимать так быстро. В начале я ассистировал Пазолини на площадке «Аккатоне». Было безумно интересно. Я не из тех парней, которые носятся с готовым сценарием и ждуть начала съемок. Я сказал себе: «Сценарий родится тогда, когда я буду готов сам снять кино».

Мне не нравятся аморальные, лишенные всякой нравственности фильмы, типа «Прощай. Африка!» Якопетти. Он аморален полностью: начиная с расистского сюжета и заканчивая тем, как используются линзы и камера. Сама его композиция аморальна.