Люди спрашивали меня о тех годах, и я отвечал: «Они были очень трудными». Тогда мне говорили: «Что ж, зато теперь вы по-настоящему знамениты!» Словно это достаточная компенсация. На одной чаше весов девять лет твоей жизни, на другой — «по-настоящему знаменит». Блеск! Это как тот пресловутый фунт мяса.

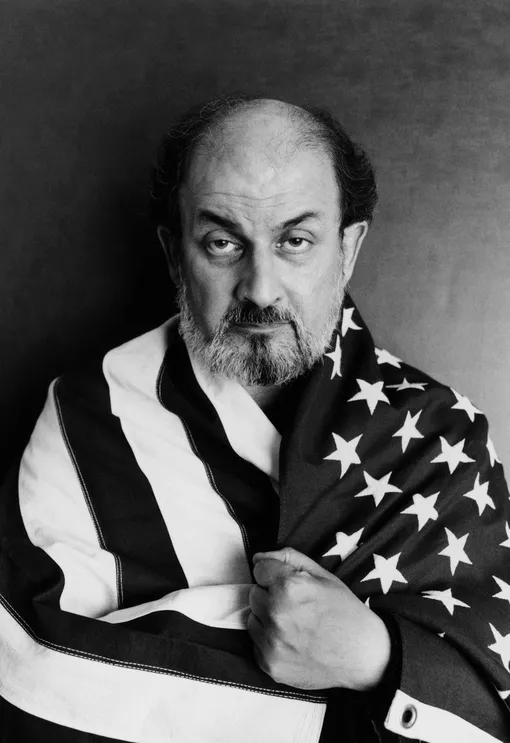

Правила жизни Салмана Рушди

Представьте себе, что к вам приходит дьявол и говорит: «Я уполномочен сообщить вам, что вы умрете в возрасте семидесяти двух лет, четырех месяцев и пятнадцати дней, причем в полной безвестности. Однако если вы согласны умереть в шестьдесят три года, четыре месяца и пятнадцать дней, я могу устроить вам всемирную славу».

Некоторые пошли бы на эту сделку — таков сумасшедший мир, в котором мы живем.

Дом — это место, где чувствуешь себя счастливым.

По мнению моих родителей, я не мог запомнить то, что первым отложилось у меня в памяти, и это их мнение вполне обоснованно. В мусульманских семьях обрезание делают в первые дни жизни новорожденного. Стало быть, мои родители правы. Если младенцу два дня от роду, он просто не может запомнить что-либо подобное.

Но лично я убежден, что помню комнату, в которой это произошло. Помню лицо человека, который это сделал. И занесенный надо мной нож...

Иногда писать роман бывает не легче, чем вынашивать ребенка. Вам бы спросить у какой-нибудь романистки, что́ мучительней.

Каждый день я отдаю этому самые свежие силы. Встав с постели, я иду в кабинет и начинаю писать. Я еще в пижаме, даже зубы не чистил. Но сразу беру быка за рога. Я чувствую, что за время сна во мне накапливается небольшой заряд творческой энергии, и не хочу растрачивать ее зря. Поэтому я работаю час-другой, пока у меня не возникнет ощущения, что дело пошло. Вот тогда можно умыться и одеться.

Иногда бывают такие легкие дни. Они просто приходят и все. Кто знает, какие силы тогда в тебе действуют?

Мне доводилось общаться с далай-ламой, но я все равно считаю, что самый мудрый человек, с которым сталкивала меня судьба, — это мой дед. Я говорю об отце моей матери — индиец, врач по профессии, он был совсем не похож на меня в том смысле, что глубоко верил в бога. Он совершил паломничество в Мекку и молился по пять раз в день. Внуки подшучивали над ним по этому поводу: сколько времени можно тратить на молитвы? Но его религиозность не мешала ему быть самым терпимым из всех, кого я знал. Даже ребенком можно было сказать ему: «Дедушка, я не верю в бога». И он отвечал: «Так-так. Давай-ка садись сюда и рассказывай все по порядку». И беседовал с тобой совершенно серьезно, без всяких намеков на то, что тебя следует осудить за такую необычную точку зрения. Оглядываясь назад — он уже двадцать лет как умер, — я думаю, что в нем была душевная широта, в которой заключалась большая мудрость. Я посвятил ему свой последний роман. Между прочим, моя бабушка — ей я тоже его посвятил — была суровая, лютая женщина. Мы ее боялись.

Когда послом в Индии был Джон Кеннет Гэлбрейт, то есть в шестидесятые годы, умные люди еще хотели заниматься политикой.

Я встречался с разными политиками, но единственным из них, о ком я мог бы сказать: «Это действительно светлая голова», была Маргарет Тэтчер. У нее невероятно острый ум. Она из тех очень умных людей, которые плохо переносят отсутствие этого качества у других. Так что вам лучше было быть на ее стороне — потому что иначе она бы вас раздавила.

Я закончил университет в 1968-м, а «Дети полуночи» были опубликованы двенадцать лет спустя. В промежутке я, в общем, перебивался кое-как. Работал в рекламном агентстве два-три дня в неделю, чтобы иметь возможность в остальные четыре-пять дней сидеть дома и писать. Мне приходилось бороться с соблазном, потому что рекламщики постоянно пытались купить меня со всеми потрохами. Если ты не можешь добиться успеха как писатель, такая перспектива начинает выглядеть заманчивой. «Не будь идиотом!» — говорит тебе внутренний голос. Теперь я думаю, что тот молодой парень, каким я тогда был, поступил очень мужественно: он решил остаться идиотом. Гнуть свою линию несмотря ни на что. По-моему, это смелый поступок — решить, что ты будешь тем, кем хочешь быть, и пропади оно все пропадом.

Если бы надо было выбрать одну книгу из всех, что написаны за последние шестьдесят-семьдесят лет, я, пожалуй, выбрал бы «Сто лет одиночества».

Я скажу вам, чему развод меня не научил. Он не научил меня больше не жениться.

Обычный ответ: если хочешь удачного брака, не надо слишком ограничивать свободу партнера. Но в моем случае очень многое связано с чувством юмора. Мы с Падмой очень скоро обнаружили, что нам кажется забавным одно и то же. И в еде наши вкусы практически совпадают.

Взгляните на страны, в которых укоренился исламский радикализм. Там везде угнетают женщин. Мусульманкам отлично известны проблемы мусульманской культуры — они их испытывают на себе. И мне часто казалось, что, когда придет время перемен, их зачинщицами станут именно женщины.

Если бы мой ребенок имел предрассудки, мне было бы стыдно. Для меня это значило бы, что я оказался плохим родителем.

В Кембридже я изучал историю, а не литературу. Одним из основных уроков, которые я оттуда вынес, был такой: вопрос «А что, если?..» неинтересен. По-настоящему важен лишь ответ на вопрос «Что есть?» Рассуждать о том, что было бы, если бы Гитлер выиграл Вторую мировую войну, неинтересно, потому что он ее проиграл.

Интересно другое: разобраться, почему он ее проиграл и каковы последствия его поражения. Для писателя это самая лучшая отправная точка. Спросите: что есть на самом деле? Почему это так? Поверьте мне, на эти вопросы очень нелегко ответить, потому что в глазах разных людей выглядят по-разному даже самые простые события. Тем более в нашу эпоху, когда для одних человек — террорист, а для других он герой.

Мысль о мире, в котором достижения медицины позволят нам жить вечно, вызывает ужас. Вообразите только, какая там будет толчея.

В те дни, когда мне нужна была защита, я понял, что слова «угроза» и «риск» — отнюдь не синонимы. Есть общий уровень угрозы, которой подвергается личность, — он может быть высоким, средним или низким. Его можно так или иначе оценить. Высокий уровень заставляет принимать какие-то особые защитные меры, а низкий просто означает, что вам надо быть осторожным. Риском же называется степень опасности, связанная с определенными действиями при некоем общем уровне угрозы.

К примеру, уровень угрозы для конкретного человека может быть высоким, но если этот человек, решив посмотреть кино, является в кинотеатр, никому об этом не сказав, входит в зал после того, как потушат свет, и уходит раньше, чем его зажгут, связанный с этим риск очень мал. Но и в кино всегда были охранники.

Вот уже семь лет я живу нормальной жизнью, и теперь эту книгу [«Сатанинские стихи». — Правила жизни] наконец-то стали читать как обыкновенный роман и, соответственно, писать на нее нормальные отзывы. Кому-то она нравится, кого-то от нее тошнит, и есть полный набор мнений в промежутке. Но это уже больше не горячая тема и не повод для скандалов — в общем, чем там она была. Наконец-то она стала просто книгой.

Эта история многому меня научила. Я узнал, как сильно люди умеют ненавидеть. Но узнал и другое: насколько велика их способность к дружбе и солидарности. Вы спрашивали меня о мужестве. Так вот вам пример: женщине, работающей в книжном магазине, звонят по телефону, и незнакомый голос говорит: «Мы знаем, какой дорогой твои дети ходят в школу», но она продолжает продавать книгу. В магазины бросали зажигательные бомбы, но там продолжали продавать книгу. Моему норвежскому издателю трижды выстрелили в спину, и он еле выжил только благодаря своему крепкому здоровью: когда-то он был членом норвежской сборной по лыжам. А будь он послабее, так сразу умер бы. И, едва оправившись от огнестрельных ранений, он переиздал книгу. Вот это мужество так мужество!

Самый большой вред, который мне причинили, связан с тем, что свойства направленных против меня атак каким-то образом перенеслись на меня самого. Поскольку в этих нападках не было ничего веселого, как я могу быть веселым? Поскольку в них много зауми и теологии, много далекого от жизни и непонятного, значит, все это свойственно и мне. Но я совсем не такой! Совсем!

Музыка вашей молодости — это музыка, которая всегда остается с вами. Если бы можно было вернуться в прошлое на какой-нибудь рок-концерт? Что ж, по возрасту я вполне мог быть участником Вудстокского фестиваля, но я туда не ездил. Пожалуй, заглянул бы с удовольствием — хотя там, говорят, было грязновато. А с другой стороны... может, лучше просто фильм посмотреть.

Часто бывает, что я прихожу на вечеринку и все говорят: «Глядите-ка на него! Да он, оказывается, любит светскую жизнь!» Словно в отдыхе есть что-то дурное. Словно писатели, которые иногда развлекаются, должны вызывать подозрение! Наверное, Скотт Фицджеральд намучился с этим гораздо больше моего. И тем не менее, когда началось новое тысячелетие и людей стали спрашивать о самом лучшем из написанного, «Великий Гэтсби» попал во все списки лучших американских книг под номером один. Вот вам человек, которого обвиняли в легковесности — он-де этакий мотылек-плейбой, — а он взял да и написал величайший американский роман. Как ему это удалось? Он сделал это не потому, что напивался на вечеринках, а потому, что был гением. И еще потому, что знал, как пестовать свою гениальность и как ею пользоваться, а это требует труда. Большинство моих знакомых писателей трудятся постоянно. А когда они вылезают из своей кельи и щурятся от света прожекторов, их обвиняют в том, что они чересчур общительны.

Когда у тебя за спиной уже несколько книг, ты волей-неволей успеваешь привыкнуть к одному печальному обстоятельству: на свете есть люди, которым просто не нравится твоя писанина. То, что ты пишешь, не отвечает их вкусам. У книг есть одна странная особенность: если вы читаете книгу и она вам не нравится, вы часто начинаете ее прямо-таки ненавидеть. Ведь вы вступаете с книгой в очень тесный контакт. Чтение — это очень интимное переживание, которое происходит у вас внутри.

Поэтому, если книга вам не нравится, вы чувствуете, что к вам влезли в душу. И из-за этого реакция людей бывает такой резкой: прочь из моей души! Это совсем не то, что сходить в кино. Кино — оно вон где. А книга проникает внутрь, и это иногда раздражает. Думаю, именно поэтому отзывы на книги порой бывают излишне ядовитыми, даже если пишущие их люди в обычной жизни не таковы.

Я был бы счастлив иметь такие тиражи, как у Джоан Ролинг. Да, это изменило бы мою жизнь. Я купил бы себе самолет — тогда не надо было бы разуваться в аэропортах.

Больше всего мне хочется писать книги, которые остаются надолго. «Детям полуночи» в апреле исполнится двадцать пять лет, и я невероятно горжусь тем, что книга до сих пор жива. Она и сейчас актуальна для людей, для поколения, родившегося уже после того, как ее опубликовали впервые. Они ее находят, выбирают, она вызывает отклик у них в душе. Это первая трудность — взять барьер между поколениями. Если книга не умрет, когда сменятся четыре-пять поколений, можно будет считать, что она выдержала проверку временем. К сожалению, я сам не смогу этого увидеть. Но, по крайней мере, взятие первого барьера произошло на моих глазах. Мне эта проверка временем кажется определяющей. Как написать то, что останется важным и ценным даже для людей, которые будут жить через сто лет после нас? На этот вопрос я и пытаюсь ответить своей работой.

Ну что я знаю? Пророчества не моя специальность. Мне эти пророки самому здорово насолили, так что меня в их компанию не тянет. Поэтому я не стану гадать, что будет через пятьдесят лет. Достаточно трудно разобраться в том, что происходит сегодня.

Если бы можно было встретиться с кем-нибудь за завтраком? Я бы выбрал Шекспира. Хотя долгое время моим любимым вопросом оставался другой: но был ли Шекспир хорош в постели? Как это ни ужасно, боюсь, что ответ на него положительный.