Я все еще не до конца уверен в том, что, став актером, сделал правильный выбор. Ведь у меня было много возможностей: я работал водителем школьного автобуса, маляром, продавал яичные рулеты. Потом работал в канцелярской лавке. Потом — на мексиканцев в конторе, занимавшейся озеленением: выпалывал сорняки. Сейчас все это позволяет мне вволю поразмышлять над тем, как выглядела бы моя жизнь, если бы я не стал актером. Но вот что я знаю наверняка: жить, притворяясь другим человеком и получая за это баснословные деньги, — высший класс.

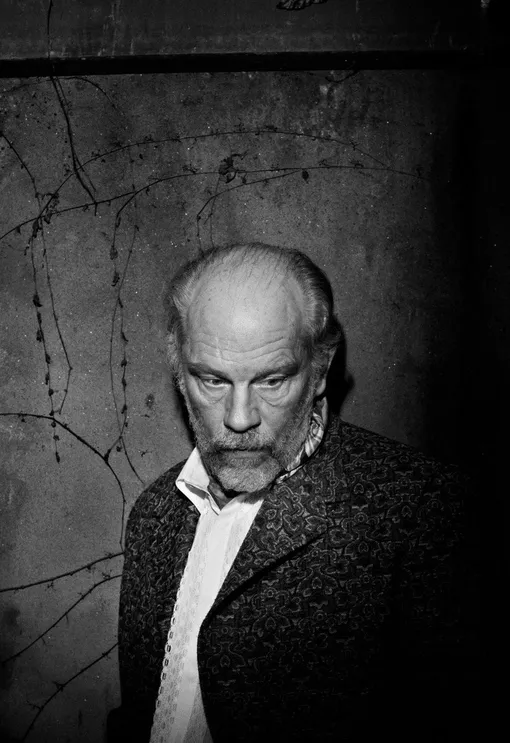

Правила жизни Джона Малковича

Я всегда был уверен в том, что если ты не можешь заработать деньги на профессии актера, ты либо непростительно глуп, либо трагически несчастен.

Как правило, люди начинают сниматься в кино потому, что они либо ленятся каждый день играть в театре, либо хотят заработать денег, либо просто хотят стать знаменитыми.

Величайший успех — и одновременно самый трагический — это тот, который никто не заметил.

Все, что ты делаешь, ты должен делать для кого-то. В противном случае лучше вообще ничего не делать.

По большому счету все, что мы делаем, не так уж и важно. Но это не является оправданием для того, кто делает свое дело плохо. Когда я работал в канцелярской лавке, в рабочее время я думал только о канцтоварах. А потом, по пути домой, я думал о театре. Выходил на своей станции и шел в студию. А утром просыпался и снова шел на работу — сортировать какие-нибудь скрепки.

С самого начала мне было очень легко на сцене: для меня она как дом.

Кино — это мир вымышленных людей, вымышленных событий и вымышленных вещей. Когда ты размышляешь об этом, ты начинаешь думать о том, что профессия актера убога и ничтожна. И в какой-то момент ты говоришь себе: черт, и как же она может изменить картину мира? Но потом ты успокаиваешь себя тем, что такие вещи можно сказать про что угодно. Про банковское дело и журналистику — в том числе.

Некоторые режиссеры хотят получить от тебя все сразу: чтобы ты был им и продюсером, и сценаристом, и личным психиатром. А кто-то просто ждет, когда ты сломаешь себе на съемках шею, чтобы они могли получить твою страховку.

Все знания, которыми владеют современные режиссеры, заимствованы ими из уже снятых фильмов. Так что, когда они пытаются тебе что-то объяснить, они всегда приводят в пример какое-то классическое кино. Вот почему так много фильмов, которые похожи на другие фильмы. Но я ничего не имею против этого. На такие фильмы я не только хожу, но даже снимаюсь в них.

Я не склонен особо много рассуждать о том, что я делаю. Проститутки ведь тоже не приходят домой, чтобы сказать: «Милый, сегодня на работе я отсосала так, как не делала еще никогда».

Кажется, у меня больше друзей-женщин, чем у любого мужчины, которого я когда-либо знал. Меня потрясает в женщинах их психическая твердость и то, что они всегда способны выслушать тебя. А еще они гораздо легче переживают трудности.

Туда, где много красивых женщин, ни в коем случае не стоит отправляться с кем-то, кто одет лучше, чем ты.

Мне кажется, что моя любовь к хорошей одежде началась еще в детстве — с того времени, когда я был маленьким толстым мальчиком. Я отлично играл в бейсбол и футбол, но мой отец всегда говорил, что мне больше нравится хорошо выглядеть на бейсбольной площадке, чем хорошо играть в бейсбол. Кажется, в этом и заключается вся правда.

Совсем недавно я начал ходить в спортзал, хотя, если честно, я эти спортзалы не выношу на дух. Они пугают меня. Но старческая немощность пугает меня еще больше.

Поверьте, я могу быть невероятно дисциплинированным, хотя дисциплинированность всегда казалась мне каким-то подвидом глупости.

У меня сложное отношение к курению. Я всегда был курильщиком, который не курит.

В отличие от моего деда или, скажем, братьев, я и в самом деле умею заработать немного денег на скачках.

Я не очень помню свою жизнь до рождения детей. Есть, конечно, какие-то воспоминания, но я не до конца уверен, что они мои.

Вот уже несколько лет я не наносил никому никаких физических увечий.

Если я и выхожу где-то из себя по-настоящему, то только на съемочной площадке.

Когда-то очень давно я шел по улице одного провинциального городка во Франции, и меня задел грузовик. Он двигался быстро и ударил меня изо всех сил. Не знаю, заметил водитель меня или нет, но он даже не притормозил и поехал дальше. Я догнал его — бросился в открытое окно и схватил за руль. Говорю: «Слушайте, если вы задеваете кого-то грузовиком в цивилизованном обществе, то как минимум вам следует поинтересоваться, все ли у него в порядке». Он подумал и говорит: «Простите». А я ему: «Ладно, постарайтесь быть более аккуратным, и все будет по-настоящему замечательно. Не смею вас больше задерживать». Я прошел по дороге вперед еще метров тридцать, как вдруг этот грузовик резко затормозил прямо передо мной. Оказывается, водитель забыл попросить у меня автограф.

Я прожил в европе почти 12 лет и заметил, что одна из главных европейских ошибок — это вечные обвинения Америки в том, что она не имеет своей собственной культуры.

Я вам расскажу, что такое политика: предположим, ты вдруг узнаешь, что все деревья на твоей улице больны. И тогда кто-то говорит тебе: отлично, подбросьте им удобрения, плесните водички — и все будет в порядке. Но тут же появляется тот, кто говорит, что их нужно немедленно вырубить и спалить дотла, потому что иначе они заразят всю округу. В этот момент вступаю я и говорю: «А кто доказал, что они больны? В чем выражена эта болезнь? Это естественное заболевание или здесь виноваты люди? И вообще — кто все это затеял? И когда они в последний раз были на моей улице?» Но я никогда не получу ответы на свои вопросы. Я лишь увижу людей, которые говорят: порубить и сжечь, и людей, которые говорят: полить и удобрить. И все, что мне предлагается, — это выбирать между ними. Но нет, чуваки! Простите, но я мало кому верю на слово.

Меня пугают люди, которые говорят, что знают, как все должно быть.

Я давно уже научился не беспокоиться о тех вещах, которые не могу контролировать. Вы беспокоитесь о том, что самолет сейчас упадет? Вы что — пилот, что ли?