Скольким людям я ни говорил о нашей встрече, буквально каждый называл себя вашим фанатом. В Москве скоро пройдет концерт по вашим произведениям, и, мне кажется, публика ждет, что скоро появится что-то новое от Артемьева.

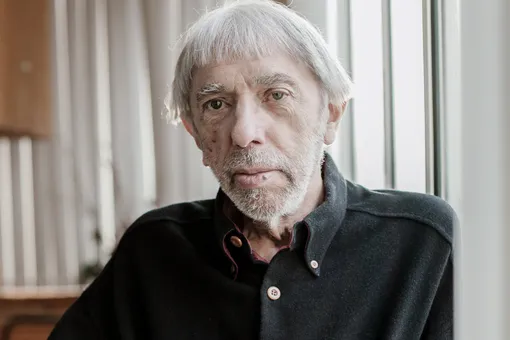

Эдуард Артемьев: «Последний раз я удивлялся в 1979 году — когда слушал оперу "Иисус Христос — суперзвезда»

Напрасно они ждут. Меня обычно пугает завышенный уровень ожиданий.

Почему?

Все от меня чего-то ждут, а я говорю: «Приходите на концерт». Я не могу ничего нового приготовить. Меня тут попросили, чтобы было больше электроники, и это удивительно: я уже давно пишу музыку только для оркестра, хоть и электронную.

Вы несколько раз говорили, что противопоставление оркестра и электронной музыки в принципе невозможно.

Да, это неправильно. Для меня такого противопоставления не существует уже давно. Музыка — это огромное духовное тело, которое не имеет границ. Технологии нам позволяют ассимилировать всё, что звучит. Буквально всё. Кому-то из музыкантов это нужно, кому-то нет. Мне нужно, я уже без этого не могу.

Вы следите за тем, как развиваются технологии в звуке, что можно использовать сегодня?

Всё!

А вы говорите: ничего нового не будет...

Я просто за музыкой давно не слежу. Дело в том, что сейчас я спешу, потому что времени осталось мало. Нужно успеть закончить то, что я в свое время бросал, оставлял. Теперь я подбираю камни. Вот этим я и занимаюсь.

Вы и в недавнем документальном фильме говорите, что времени мало. А как вы это чувствуете, как ощущаете?

Все так же: времени мало. Смотришь на календарь и на физиономию. (Смеется.)

Эдуард Николаевич, мне очень интересно было у вас спросить, удивляло ли вас что-то по-настоящему за последнее время? В первую очередь, конечно, в музыке?

К сожалению, скажу так: ничего. Абсолютно ничего. Я давно не слушаю чужую музыку. По тем же причинам: не то что мне неинтересно — у меня просто нет времени на это. Иногда сын говорит мне: «Послушай это обязательно!» Мы слушаем. Но только ради ознакомления. Но чтобы меня что-то удивило, такого не случалось очень давно. Последний раз меня удивила опера «Иисус Христос — суперзвезда». Это было в 1979 году. Вот это было глубокое потрясение. Но ничего больше я не припомню.

Почему? Вы не верите, что в сегодняшней действительности может появится что-то великое?

Для меня картина ясна. Это такой долгий разговор. Раньше был недостаток информации, теперь ее перенасыщение. У человечества возникла оборонительная реакция — защищать свою душу. Публика хочет удивляться, она за этим приходит: «Ну-ка, что вы там сыграете? Интересно». Поэтому сверхзадача — прорваться к душе человека. Но теперь я думаю, что только мистерия это может сделать, сумма всех искусств. Одной музыкой, я думаю, сегодня удивить вряд ли возможно. Доставить удовольствие, утешить — да. Но чтобы потрясти, нужна сумма искусств. Это то, что дает нам мистерия — сумма воздействий на человека.

Как здорово! То есть есть речь идет о синтезе?

Именно синтез. Как это было в Средние века, как это было в христианском мире: целый город собирался в одном месте на определенные праздники — в Рождество и на Пасху. Были, конечно, свои профессиональные фигляры, но целый город играл. Это участие всех в действии, и вера, что подобное необходимо. Я и сам замечаю, что когда слушаю или смотрю искусство, ощущение детскости пропадает. Но искусство нужно и для того, чтобы человек, как ребенок, воспринимал чудеса. Я думаю, что такое возможно и сейчас — чтобы люди собирались в одном месте и чувствовали катарсис. Технологически все давно уже подготовлены. Голография передает движение. Нет никаких ограничений. Когда-нибудь уже невозможно будет разделить реальность и виртуальность. Пощупать пока что нельзя. Но тогда произойдет потрясение, которое даже опасно, потому что это будет прямым воздействием на организм человека, на все его существо. Такого, наверное, человечество не знало никогда.

То есть можно сказать, что музыка сама по себе потеряет свое значение, что ли?

Ну да. Я бы только был чуточку осторожнее.

Я пытаюсь подобрать правильные слова...

Она, конечно, не потеряет, но сейчас общество нуждается в чем-то суммарном. Все искусство рассыпалось на миллионы ручейков: литература, живопись, музыка, театр. И каждое из видов искусства еще и само разделилось на течения, направления. Зайдешь в интернет — там на каждой странице, на каждом сайте они: гении, миллиарды гениев! И ни одного в результате. С одной стороны, казалось бы, открылось окно в мир, а там — общество замыкается.

Мне кажется, что мы и к этому приспособимся, попробуем правильнее искать.

Наверняка. Но нескоро. В начале прошлого века, когда появился Стравинский, — это было мировое событие. Потом информационное поле начало расширяться, одного стали признавать, другого — не признавать, и постепенно гениальность растворилась. И я отмечаю это как потерю глобальной индивидуальности. Это общее место. И из него очень трудно что-то выхватить.

Неужели музыка перестанет быть универсальным способом коммуникации, понятным всем? Разве музыка может потерять свое главное объединяющее свойство?

Она ничего не потеряет и ничего не приобретет. У меня есть такая догадка: музыка — это колебания. Весь космос — это сумма колебаний. Музыка еще обладает резонансом, да? Секрет музыки — это резонанс колебаний с человеком. И, может быть, даже с космосом. И каждый человек, я уверен, однажды вдруг почувствует, что он бог, что он вознесся и прикоснулся к чему-то. Это произойдет на уровне колебаний. Когда играет оркестр — это сумма колебаний и еще сто душ, имеющих свой настрой. Это фантастическое действие! Даже на рок-концерте, когда возникает простая грубая сила, когда играет бас-гитара или барабанит бочка, тело отвечает. Мурашки появляются сами по себе, автоматически, независимо от музыки. Поэтому отбросим эстетику и красоту — это просто сумма колебаний, которые резонируют с душой. Знаете, Тесла занимался резонансом и колебаниями, потому что он понял, что в этом основа всего мира.

Я бы его портрет повесил над столом.

И я. Для меня он самый главный в человечестве, такого земля больше никогда не рождала.

После него был только Стив Джобс.

Ну да, это разумеется.

А какие колебания вы чувствуете, когда пишете и понимаете, что вот оно?

Никаких колебаний вообще не чувствую.

Вы написали что-то, что вошло в историю, и ничего не почувствовали?

Я думаю, что этого никто не знает — вошло или не вошло. Я понимаю такой критерий: «неплохо». Этого достаточно. И иду дальше. Ну, были такие люди, как Скрябин, да? Вот он считал, что закончит «Мистерию», огненные танцы, и человечество закончит свое существование. Он был такой единственный, и его совершенно не понимали, недолюбливали музыканты — тот же Стравинский, например. Но Скрябин — редкий человек. Полно людей в интернете наверняка объявляют, что спасут человечество, написав или нарисовав что-то, но Скрябин был единственный, кто не только заявил об этом, но еще и совершил множество попыток... Он не успел написать «Мистерию», потому что умер рано. Но его «Поэма экстаза» — это как раз подход, попытка. Бесконечное экстатическое состояние, которое выматывает тебя так, что некоторое время не можешь очухаться.

Но вы не писали свои произведения, чтобы спасти кого бы то ни было?

Нет. Я хотел отделаться от этих ощущений. (Смеется.)

Вы говорили о впечатлении, которое способна произвести музыка — когда грудную клетку вскрывает, — и я поймал себя на мысли, что со мной такое происходило в последний раз, когда я услышал интерпретацию Макса Рихтера «Времен года» Вивальди. Хотя, по сути, это ремиксы.

Вот видите, это сработало, потому что Вивальди — один из величайших композиторов. Фигура, на которой вырос Бах. Вместе с ним открывается целое поле любителей музыки. У меня есть ощущение, что Вивальди — композитор света, у него все сияет. Другого такого композитора я просто не знаю.

Раз вы стараетесь не слушать чужую музыку, вы вряд ли знаете, кто такой Дэниэл Лопатин, Oneohtrix Point Never? Один из самых заметных современных американских композиторов, который подтверждает ваше влияние на него.

Нет, я о таком ничего не знаю. Понимаете, для меня весь мир —это студия. Я мало о чем слышу и вижу немногое. Мне мало интересен внешний мир, мне интересны студии.

Что мне еще интересно — момент, когда композитор решает писать музыку для кино и приобретает известность.

Кино — очень материальное направление в искусстве. Ни одна музыка так не окупается, как музыка для кино, если фильм популярен и пошел по миру.

Как работала в вашей карьере связка «композитор — режиссер»?

Я помню свои впечатления, когда я впервые приехал в Америку. После Советского Союза это была первая страна для меня. Меня Кончаловский пригласил в Лос-Анджелес, пробил мою кандидатуру. Там страшно этому удивлялись. Кончаловскому было что сказать про Америку. У него два замечательных фильма, о которых мало кто знает, — «Дуэт для солиста» и «Стыдливые люди». Посмотрите обязательно, выдающиеся картины. Эти фильмы не приняли совершенно. И после Кончаловскому уже не доверяли ничего. Он уехал в Америку после премьерного показа «Сибириады» в кинотеатре «Россия». Было много народу, фуршет серьезный — человек на двести. И вдруг он мне говорит: «Я уезжаю навсегда из России». Никто не знал об этом. Он официально подал прошение и выехал в Голливуд. В ЦК его обзывали предателем, сказали: «Паспорт на стол, ты никогда не вернешься». И он мне пообещал: «Мы с тобой вместе еще поработаем». И стал мне оттуда позванивать, спецслужбы напрягал наверняка.

И однажды, в 1987 году, все как-то совпало — где-то под Нью-Йорком проходил фестиваль электронной музыки, я туда поехал. Кончаловский мне позвонил и сказал, что снимает картину, что поговорил с продюсером, хочет его со мной познакомить. И так я прилетел в Лос-Анджелес. Я там прожил три года. И я там ни с кем не общался. Но как-то сами собой возникали контакты. Я сделал там девять картин подряд. Я пожил там, это был колоссальный опыт. И у меня все спрашивали: «Чего ты не остался?» А я отвечал: «Да вот, как-то так...» Когда Никита Михалков начал снимать «Утомленных солнцем», он позвонил мне в Лос-Анджелес и сказал: «Приезжай, ты мне нужен». Я спросил: «На сколько?» Он: «На два месяца сможешь?» Но в итоге я здесь застрял, а жена еще долгое время оставалась там. Потом пришлось и ее перевезти обратно. Я очень быстро привыкаю к месту и понимаю, что это мой дом. Так было в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, и когда я вернулся в Москву, как-то хорошо мне стало.

Что нужно, чтобы заинтересовать вас написать музыку для фильма?

Допустим, мы договорились. Но договор еще не заключаем. Пробы надо посмотреть или первые съемки. Это очень важно. Я помню, как писал музыку для некоторых фильмов, а потом видел первый материал и понимал, что музыка совсем не годится. Кино работает с кадром. Поэтому нужен сценарий, знание сюжета, потом я жду материал. По мере поступления мы с режиссером его отсматриваем и обсуждаем, что еще нужно, что — нет. Такая практика принята во всем мире — показывать примеры, какую музыку режиссер хотел бы слышать, искать референсы. Однажды режиссер принес мне такой набор: Чайковский, Бах, Жан-Мишель Жарр, еще 10 фамилий, и все гении. Я говорю: «Как ты можешь так поступать со мной? Что ты мне показываешь? Я один все буду делать». На что я услышал: «Твоя задача — не потеряться». Вот такой подход меня уже устраивает. (Смеется.)

Когда-то вы рассказывали, как писали оперу и у вас ничего не получилось.

Дело в том, что это задание было выше моих возможностей. Я за это взялся, и оказалось, что я совершенно не готов. Это Кончаловский опять же меня заставил.

Кончаловский — демиург какой-то.

Похоже, что да. Вдруг он с этой идеей однажды ко мне пришел, это было спустя два года, как отгремел «Иисус Христос — суперзвезда»: «Я хочу сделать оперу в таком духе. Мы к тебе приедем!» Я спрашиваю: «А в чем сюжет-то?» И выяснилось, что это «Преступление и наказание». А это вообще не моя тема! Я до сих пор побаиваюсь всего, что связано с Достоевским. Это глыба с бездонной душой.

Вон же его портрет у вас над столом висит!

Это Достоевский, да. С ним тоже история замечательная есть. Этот портрет висел над кроватью моей тетушки, которая учила меня когда-то русскому языку. Я спросил ее: «Кто это?» Она сказала: «Этот дядя — страдалец земли русской». Она не говорила, что это Достоевский. Потом уже я узнал и запомнил его имя.

С чем у вас может ассоциироваться разная музыка? Как вы ее описываете словами?

У меня любая музыка вызывает некоторое... чувство вкуса на языке, как ни странно. Не более того.

А какие это могут быть вкусы?

Ну, в буквальном смысле. Это трудно описать... На каждый вкус очень мало слов: остро, горько, приторно.

Я задавал такой вопрос нескольким композиторам, с которыми мне посчастливилось беседовать: что бы вы посоветовали слушать детям, на ком воспитывать их музыкальный вкус?

Русская музыкальная школа очень перекошенная. Лично меня в детстве чуть не отучили от музыки вообще. В основе всегда лежит немецкая классика. До сих пор все играют одно и то же: Бах, Гендель, Шопен, Мендельсон, Шуберт, конечно, Вагнер и так далее. Все это — основа русской музыкальной культуры. Гораздо позже я открыл для себя величайшую французскую музыкальную культуру: Дебюсси, Равель, Пуленк, Булез. В конце 1990-х годов, когда появились CD, мне подарили три диска, каждый по 80 минут, с записями старинной классической музыки. Вот это было потрясение! Совершенно новый мир, о существовании которого я не подозревал. Оперы, балеты. И тогда я понял, как однобоко советская музыкальная школа развивалась.

Что было на тех дисках?

Ну, например, Франсуа Куперен. И разная классическая музыка начиная с XVII века. Там были еще Глюк и Пуччини. Вот, пожалуй, эти имена я считаю очень важными в классической музыке.

Мы в Правила жизни готовим проект, который называется «Российское искусство на экспорт».

Расистское? (Смеется.)

Русское! Что бы из русской музыки, скажем, XX века вы назвали абсолютным мировым явлением?

Николай Обухов, конечно. Величайший русский композитор. Сейчас наконец его узнали. Он бежал из России, участвовал в Сопротивлении, и его имя было забыто. И, как ни странно, его сестру, Надежду Обухову, оперную певицу Большого театра, любил Сталин. В принципе, ее должны были посадить за брата, потому что тот высказывался по полной программе. «Третий завет» — знаменитое его сочинение. Это что-то совершенно грандиозное. Считается, что он его не закончил, часть пропала, но все равно это событие. Я люблю Скрябина, и «скрябинизм» сегодня, как ни странно, проскакивает в мировой музыке. Но я почувствовал там некую связь какую-то. И любовь к фортепиано в оркестре еще. Потом, конечно, Алемдар Караманов. Сейчас его постепенно открывают. Я с ним учился, он был чуть постарше. Это удивительное явление. После консерватории он уехал в Симферополь. Истовый христианин. Библию всю знал наизусть. Он говорил: «Я больше ничего и не читаю, только Библию, там — всё». Меня еще, помню, спрашивали, знаю ли Соню Губайдулину. Знаю, оказывается. На год старше меня училась. Это уникальная личность. И еще есть фигура, которую, как мне кажется, предстоит открыть «западной России», — это Александр Немтин. Один из пионеров электронной музыки. Очень странный человек. Постепенно идея возрождения «Мистерии» Скрябина захватила его полностью. И последние двадцать лет жизни он создавал свое грандиозное действо из трех частей. «Предварительное действо» этой мистерии даже исполняется. У него на столе лежало это гигантское сочинение. Я спросил его однажды: «Что ты никак не можешь закончить?» Он ответил: «Если я закончу, я тут же умру». Так оно и случилось. Запрограммировал. Сам, говорил, что к старости стал похож на Скрябина.

Важен ли тип носителя для восприятия музыки?

Это серьезный вопрос. На концерты я вообще очень редко ходил. В детстве меня таскали. Но у меня всегда было неудовольствие от исполнения. И когда я стал студийным композитором, у меня совсем испортились отношения с живым оркестром, потому что там много непредсказуемого, много ошибок, неточной игры. Это меня страшно раздражает. Я привык к рафинированным звукам в студии, когда на компьютере все вычищается, все выстраивается. Так сыграть невозможно вообще. В своей студии я могу добиться чего хочу. Сейчас я прошел такой путь: когда появилась электроника, первый синтезатор, — я понял, что это всё. Академическая музыка кончается, теперь будет только искусственная. И долго я этим занимался до тех пор, пока меня Ллойд Уэббер сильно не ударил по голове. Среди академических музыкантов были распространены такие разговоры: «Вот-вот будет новая музыка, она назрела, XX век вроде все подготовил, сейчас она грядет». И ничего не происходит. Да, все развитие старой школы — это тоже замечательно. Но появилась музыка, которой никто не ждал. Откуда? Из подворотни. Рок-музыка. Появился знаменитый фестиваль «Вудсток».

Но сначала джаз.

Нет. Джаз — это тоже продолжение классики, свободно изложенное. Это совершенно отдельное искусство, о котором я не могу судить, потому что я его прозевал. Я был очень увлечен академической музыкой и считал, что для меня джаз — это очень легкомысленно. Хотя Майлза Дэвиса я слушал с интересом, потому что он играл с пространством. И Дюк Эллингтон меня интересовал. Но рок — это совсем другое. Сам звук, манера игры — такого не было никогда. Все другое! Как будто с Луны свалилось. Я помню, как Штокхаузен был недоволен: он все время царил, рассуждал, и вдруг пришли ребята и просто отобрали у него всю публику — стадионы стали собирать. Он ругался очень.

А как вам рэп?

Это для меня закрытая вещь. Вы знаете, такие арки существуют. В начале Серебряного века было — под рояль тоже Вертинский пел. А что в рэпе? Только стихи — главное, больше ничего там нет. И бит, постоянный бит. Так же как есть минимализм в музыке. Это странная история, не знаю... Она просто делается: кольца, кольца, кольца. Я это не слушаю и никогда не слушал. Там все для меня ясно.